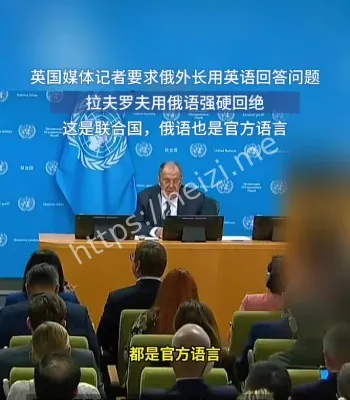

俄外长-在联合国拒绝用英语-回答记者问题

联合国例行记者会上,俄国外长被问及敏感议题,却以“请用俄语提问,我用俄语作答”回应,全场一愣一笑。事件迅速出圈,牵出语言主权、会议礼仪与国际舆论的多重拉扯,也把“谁的话语算数”摆上台面。

刘思瑶

联合国记者会语言选择风波

据现场记者回忆,提问以英语抛出,翻译耳机还没热乎,外长已经抬手示意改用俄语。台下同传瞬间加速,字幕组奋力追赶。对部分媒体而言,这像是一记不按套路的回球对外长本人而言,则是“主场语言的主场发挥”。一来一回,既是技巧,也是态度。 从传播效果看,这句“请用俄语”成为整场发布会的抓手,短视频剪辑争相二创。有人打趣“这是给同传加鸡腿,也是给记者加作业”,更有人总结为“外交场合的语言拉扯战”,把一场问答扩写成一次象征性动作。

话语主权与外交修辞的微妙角力

在多极化叙事升温的背景下,语言不只是工具,更是旗帜。谁被迫适配谁的语言,往往被解读为谁在适配谁的叙事。俄方此举相当于把问题拖回本语语境,避免在对方的叙事框架里作答。外界解读分化:支持者称这是“立规矩”,批评者说是“设门槛”。 实际上,语言切换也是修辞策略。用母语答问,可更精准地铺陈限定词、前置条件和语义留白,减少转译过程中的“自动美颜”或“自动降噪”。在敏感议题上,这几毫米的语义缝隙,可能就是舆论风向的分水岭。

联合国礼仪、同传机制与“麦克风经济”

联合国有六种工作语,英语并非唯一,但在新闻传播端常被默认为“快车道”。当主讲人拒绝乘坐这条快车道,链条上的每一环都要提速:同传要更稳,字幕要更快,媒体要更谨慎地二次翻译并核对出处。可见“麦克风经济学”的隐性成本:速度、准确与立场之间,本就难以三全其美。 有资深同传指出,母语答问并不等于“反全球化”,反而可能提高语义精度,减少片段化误读。对国际受众而言,关键在于发布会是否同步提供权威文本与译本,是否允许媒体以合规方式二次核对。

这些细节,决定了一场记者会的“可移植性”。

媒体场的戏剧化剪辑与公众的观看心理

短视频平台天然偏爱“反转点”,一句拒绝英语的回应,恰好具备戏剧张力。部分剪辑把前情后续一剪没,留下“高能三秒”,于是观众先接收到情绪,再寻找事实。传播学的老问题又来敲门:我们是在看事件,还是在消费事件的镜头语言。也有黑子网用户调侃,语言之争表面是“讲哪国话”,里子是“先讲谁的话”。 公关部和外媒编辑则更务实:要第一时间补充全程视频、权威文字稿和多语种译稿,让情绪之外还有可靠的查证入口。当“核对”成为观众的低成本选项,戏剧化剪辑才不至于绑架信息本身。

从小动作到大议题:下一场发布会怎么开

这次冲突并非终点,更像一次“会议技术复盘”的起点。面对多语并存的现实,是否能在记者报名阶段明确语种与同传席位,是否能在会后半小时内放出多语种要点稿,是否能用统一术语表减少关键名词的译法跑偏。把流程先行、文本先行、术语先行,才能让“语言之争”退回专业分工。 对于记者而言,也是一堂补课:提问要准备双语版本,追问要准备关键术语的母语说法对受众而言,养成“先看全文再下定论”的肌肉记忆。下一场发布会,也许不会更热闹,但可能更清楚这恰恰是信息公共性的胜利。