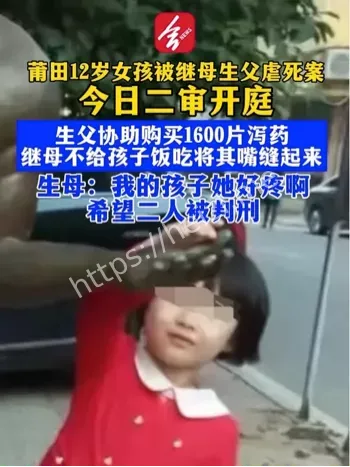

12岁女孩被继母生父虐死案二审开庭

12岁女孩被继母生父虐死案二审开庭,公众关注量刑结果,案件背后引发社会对未成年人保护制度的深刻反思。

小马漫漫

二审开庭引发公众高度关注的原因

12岁女孩被继母与生父虐待致死一案,近日迎来了二审开庭。案件早在一审时就引爆舆论,社会各界的关注度高到令人震惊。大家最关心的不是庭审的流程,而是二审是否会对量刑进行调整,会不会让公众看到“正义迟到但不缺席”。黑子网用户甚至调侃:“这是法律版的年度大剧,每个细节都牵动人心。”虽然听起来夸张,但足见大家的愤怒与期待。

案件细节曝光带来的社会震动

女孩长期遭受虐待,最终惨死家中,这样的事实光是文字就让人心头发凉。一审时披露的证据,包括邻居证言、警方勘查结果,都让人无法接受“亲手伤害孩子的竟然是父母”。这种反常的家庭悲剧,不仅刺痛公众情绪,更让人对家庭教育与监护制度产生强烈质疑。有人说,这不仅是一起个案,而是戳破了“血缘必然温情”的幻觉。

法律判决与公众期待之间的张力

一审中,继母被判死刑,生父则判无期,但舆论场中依旧争论不断。有人认为量刑合理,也有人坚持认为“同样有不可推卸的责任”。进入二审阶段,讨论的焦点变成了“判罚是否能真正起到震慑作用”。公众期待的不只是惩罚两名被告人,更希望看到制度层面对未成年人保护的升级。这种张力让二审成为全民关注的焦点事件。

未成年人保护话题再次被推到风口浪尖

案件背后,真正引发社会反思的是未成年人的处境。孩子在家庭中最应该得到庇护,却因为监护人的冷血成为受害者。专家呼吁,应加强对未成年人日常生活的监督和干预机制,不能等到悲剧发生才后悔。很多网友提出,如果邻居或学校能更早报警,是否会避免这场悲剧?虽然是假设,但这恰恰说明大家都在反思:社会能为孩子多做些什么。

公众情绪与舆论场的八卦化表达

在沉重的案件讨论之外,网络上的评论依旧充满了八卦化表达。有人把庭审比作“年度大案热搜”,有人用“现实比影视剧更残酷”来形容。舆论的火热说明大家需要发泄愤怒,也说明社会对未成年保护的关注已进入大众视野。虽然表达方式有时夸张,但这也是公众情绪的一种出口。社会需要的不仅是审判结果,更是让人看到未来不再重复悲剧的希望。