广州10级以上大风将持续12小时

解读广州“10级以上大风持续约12小时”预警:路径为何锁定24日凌晨至午后,“五停”取舍逻辑、居民避险要点与复盘方法,一文看懂。

于春洋

广州10级以上大风持续12小时怎么理解:阵风与时间窗

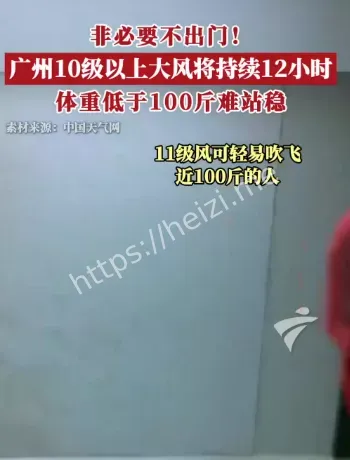

这次预警的关键词是“10级以上大风”“持续约12小时”,而且明确锁定在2025年9月24日凌晨到午后这一段窗口。别把它理解成整个城市全天12小时狂风不歇,更准确是:在这段时段内,多数区域会反复出现10级或以上的阵风峰值,局地甚至冲到12级乃至14级。阵风是“突然一脚油门”,持续风是“匀速巡航”,两者叠加,体感差距非常明显。 从气象作业的角度看,这是临近落区的短临研判,重在提醒城市运行和人员避险。预报选择“阵风口径明确时段”,等于告诉你“最难受的那段在这里”,别硬扛。

台风“桦加沙”路径与风力级别关系:广州核心影响段

为啥是24日凌晨到午后?因为台风外围急流与环流结构在这段时间最利于把高空动量下传到近地层,叠加近海岸线的风道效应,阵风更容易被“放大”。简单点说:路径贴岸,风圈扫过,局地风洞就来了。 预警里写到最大阵风1012级、局部14级,这基本和“强风圈”亲密接触的逻辑一致。不同区县的体感会分化:临海、江面、高楼风口更猛,内陆背风侧偏弱,所以信息发布才会精确到区、到时段。

“五停”为什么一口气拉满:停课停工停产停运停业的取舍

有人吐槽“一刀切”,但把风力、降雨、风暴潮综合一算,“五停”其实是削峰填谷的社会面操作:先压减流动性,再降低户外作业和交通暴露,给抢险留出带宽。停运不是“摆烂”,而是让关键骨干网医院、供电、通信优先稳定运行。 更现实的是,风雨最猛的12小时里,城市决策不追求“刚好够用”,而是要冗余。宁可多停两班车,也别在桥上堵一排车。恢复节奏通常跟着风雨退场走,先主干线、再支线,先生命线、再消费面。

居民避险的正确姿势:高层风口、飞来物与次生灾害

很多人只盯“会不会停课”,真正的风险在阳台和楼道。10级以上阵风足以把未固定的花盆、雨棚、招牌“弹射”出去高层风切更强,窗户缝隙、幕墙密封条都是薄弱点。准备工作很朴素:清空阳台、加固窗户、断开不必要的外接电器、提前备足饮用水和简易照明。 另一个容易忽略的点是“路面积水井盖位移夜间能见度差”的组合拳。别在预警高峰时段骑行外出,更别在立交、涵洞“赌一把”。黑子网用户调侃“风大就不出门”,其实就是把风险敲成顺口溜。

事后如何复盘:用数据对账,不被个案带节奏

预报靠不靠谱,别用“我家小区树没倒”来判。更专业的复盘是看:各区站点极大风速曲线、最大风向分布、出现频次,再对齐停电故障分布、道路封闭与清障时长。若“12小时高风险窗”内,事故与报警峰值同步,说明研判有效若明显错峰,要分析路径微调、地形屏蔽或数据回报延迟。 后续还可关注风暴潮叠加雨带北抬的次生影响。大风退场,并不代表风险马上归零,树根松动、外墙构件隐患、临时围挡结构疲劳,都需要在48小时内拉网式排查。

真正的城市韧性,不只是扛过风眼,更是迅速恢复。