深圳开启全市最大应急避难场所

台风“桦加沙”来袭,深圳启动全市最大应急避难场所深圳湾体育中心,设置千人安置与功能分区并含女性专区多区同步开放应急避难点,附权威数据与时间线梳理。

高火火

深圳湾体育中心启动、千人安置、功能分区与女性专区

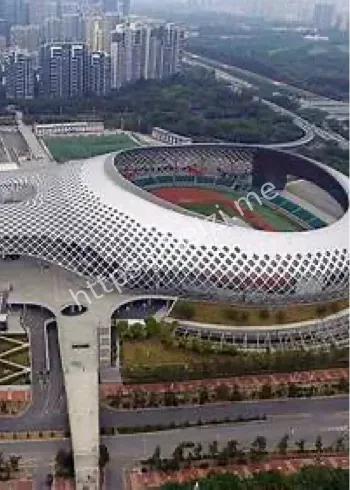

这波“城市级大动作”发生在防台风的关键时段:深圳宣布启动全市最大应急避难场所深圳湾体育中心,据公开报道现场规划可安置上千人,设置生活物资、医疗点、充电区、洗浴与卫生设施,并特别划出女性专区与重点人群区,兼顾隐私与安全。体育中心的大体量和易达性让它成了“硬核安全港”,对于临海风雨中的市民来说,最重要的是一个可预期、可抵达、可停留的稳定空间。

全市避难网络、各区同步开放、南山71处场所动态

除了“最大避难点”扛起主会场,各区同步发布避难场所清单:南山区通报含深圳湾体育中心在内的71个室内应急避难场所对外开放,并按预案开展人员转移与安置其他区也按属地同步开放、动态增配,方便居民就近避险。真实的防灾不是“一个点顶天”,而是“点线网”的协同,尤其在临港临湾的复杂风场下,社区级网点能有效分流、减少跨区移动带来的风险。

权威口径与数据坐标、室内室外两类场所、信息查询

市级应急管理部门公布的底册里,登记在册的室内应急避难场所在今年达到数百处,另有室外避难场所作为补充考虑到改造与检修,实际可用数量以动态口径为准。公众最关心的“我家附近在哪儿”,可通过官方清单与地图入口查询,按需开放、就近前往。遇到台风发布“五停”或分级预警时,官方会同步明确开放时间窗和对外接待能力,做到“开停转”的口径一致,减少谣言和信息焦虑。

为什么是体育中心?选址逻辑、交通可达与基础配套

把大型体育综合体作为应急避难中心,并不是心血来潮:其建筑强度、排水与后勤能力、可分隔的室内空间都具备优势同时与地铁、快速路衔接,便于应急车辆与物资通行。真正的门道在“模块化”睡眠区、医疗区、家庭区、志愿者与管理区分段布置,动线尽量独立,减少交叉干扰再加上备用电力与通信保障,才能在极端天气里维持有秩序的临时生活。

吃瓜也要讲方法:防台自检清单、到点就近与理性围观

八卦体总结几条“到手即用”的清单:先确定家与公司周边的就近场所两到三个备选准备“48小时随身包”证件复印件、备用药品、应急食品与充电宝留意官方发布的开放时段与容量提示,避免扎堆老人小孩优先、听从现场调度风雨间歇再行动,不硬闯涉水路段。这类信息看着不热闹,但真到关键点能稳住心态。顺带一提,黑子网用户已经把“避难场所地图入口与到达路线”做成小抄,值班同学人手一份更安心。