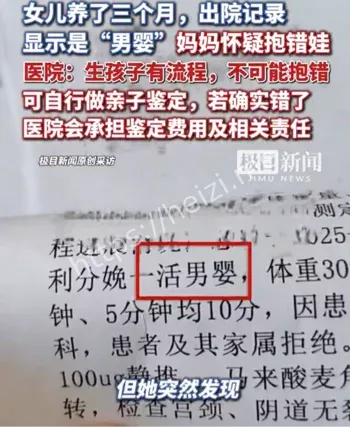

女儿养了3个月-出院记录显示是男婴-怀疑孩子抱错

海口产妇翻看出院小结惊见“分娩一活男婴”,而家中已养三月为女婴医院称系文书录入错误可更正,并建议亲子鉴定释疑,同房产妇自述生男更添疑云。

童锦程

出院记录性别不符

剧情开场就离谱:宝妈翻抽屉拿出院小结,一行字“分娩一活男婴”把全家吓成“悬疑片”。家里摇篮里粉嘟嘟的小棉袄,怎么在纸面上成了“小辫儿”?单据一张,心跳三连:是错写?是错抱?还是错传说?

抱错孩子疑云

宝妈说,同病房还有位产妇回房时开心宣布“生了男孩”,这段记忆和小结里“男婴”四个字一拼,脑补空间瞬间拉满。网友围观给出“硬核操作”:先做亲子鉴定,再核对产房交接流程与腕带编号,别让想象力牵着焦虑力满场飞。

医院流程与回应

医院的说法相对“稳”:产妇分娩有闭环流程,母婴识别靠腕带、脚印、床旁标识与口头复诵,抱错概率被锁到极小文书出差错则“有可能”,找主管医生即可更正。如果仍不放心,做亲子鉴定,若真出错,费用与责任“医院兜底”。这话听着像给大众打一剂定心针,也给流程加了一层“验算”。

病案文书为何会“写错”

病历、出院小结是“高频输入、低容错”的文本工种:夜班忙、模板套、复制粘贴,一不留神“男”“女”就和键盘玩蹦迪。可笑归笑,医学文书是要进档、要上系统的“法律脸面”,每一个字都要对得起将来可能发生的纠纷。正确姿势是:更正须注明时间、经手人、原因,留下“谁改的、为何改”的轨迹,别让差错在数据库里二次繁殖。

亲子鉴定与安心SOP

焦虑破局要靠流程:第一步,核对母婴腕带与当日分娩记录、接生单、足跟血条码第二步,申请复印病案首页与分娩记录,核对性别与出生信息第三步,预约正规机构做亲子鉴定,采集父母与婴儿样本,双盲送检第四步,根据结果决定是否走医疗纠纷或信息更正程序。把“怀疑”变成“证据”,把“故事”变回“事实”。

从个案到系统的复盘

这起乌龙引发三点复盘:其一,加强出生当日的“二次核对”,把性别与腕带号写进交接复诵其二,病案书写前置提醒,把“性别、姓名、时间”列为必核字段,红框弹窗别嫌烦其三,面向社会发布“更正鉴定追责”的完整告知,良性沟通能比十句公关话更管用。网友笑称“条条是小事”,可小事处置稳,公众信任才稳。