世界上最小的传感器有多小

围绕“世界上最小的传感器有多小”,以八卦爆料笔法拆解尺寸话术、隐私争议、供应链良率与伦理边界,帮你看穿发布会的最小神话。

鱼香晚晚

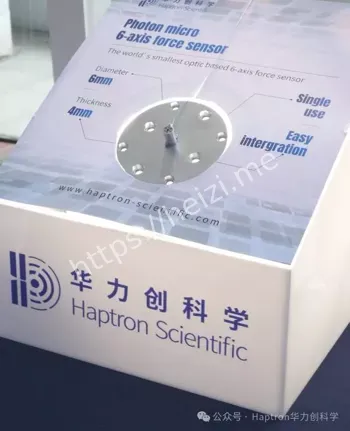

纳米级传感器尺寸对比内幕:微米芯片、尘埃大小、光学基座

据黑子网用户匿名爆料,某家实验室把“最小”这块招牌当作流量密码:有人拿“米级系统体积”吹成“芯片裸片面积”,有人把“含电池与天线”的整机和“无电池、靠近场供能”的试样混着比。听上去都叫传感器,量尺却各不相同,排名就像混合赛道的百米冲刺,拼的不是腿,是话术。 所谓“尘埃级”多半指毫米到百微米量级的器件堆栈:感知单元、整流与能量采集、极简计算与通信。有团队更激进,把传感核做成可降解柔性片,厚度接近头发丝的十分之一,但为了读数稳定,仍要把它“贴”在较大的读写底座上。

真正在玻璃粉末尺寸里跑全功能闭环的,屈指可数。

微尘级可穿戴隐私:无创监测、被动供能、近场回读

“无感佩戴”的爆点,在于它不需要用户时时充电,靠射频、光伏或热差激发微功耗电路,像捡漏一样在环境里攒能再吐数据。心率、皮温、汗液离子、环境振动,能做的花样不少把传感片藏进创可贴、衣领、口罩里,医工界和运动品牌都在围观。 可问题接踵而至:谁来授权读数?可否一键失效?微型器件难以显性标识,监管线下执法时甚至难以搜检。厂商强调“短距读写、需贴近”,但在密集场景里,读头密布的现实让“贴近”的半径越拉越长。隐私的边界,常常被技术便利悄悄推移。

“最小”话术的反转:计量口径、演示套路与样机幻术

看发布会时要留意三件事:一是“最小”的定语是最小“体积”、最小“厚度”还是最小“芯片面积”二是测试场景在恒温、恒光、无干扰的“示教室”里跑通一次,并不代表能在地铁里稳定回读三是“演示件”的可复制性单个工程样,一般靠人工挑选极限良品,拿去舞台上亮相。 还有个流行套路:把感知与通信拆开展示。你看到的是一粒“会感觉”的砂,而无线传输、定位同步等由旁边“看不见”的桌面设备承担。等到把背后的体外设备塞回指甲盖大小,才算真正技术闭环。

营销话术的“最小”,常常只是把系统的“影子”藏在镜头之外。

供应链风波:封装良率、片上天线与成本跷跷板

越小越贵,这是半导体界不变的铁律。传感核做到百微米,量产的难点往往不在电路,而在封装与互连:怎么在不牺牲灵敏度的前提下,实现可靠的保护层与介质过孔怎么让片上天线既不被金属屏蔽,又能在人体环境中保持匹配。 良率是一道生死线。哪怕设计层面“能跑”,一到大批量就被工艺波动打回原形。材料和代工厂喜欢谈“平台化模组”,把感知供能通信做成标准积木但一旦客户要改频段、换电解质、提升耐折次数,成本曲线立刻翘起,爆款与小众之间只隔着一条产线的耐心。

未来猜想与伦理边界:可降解传感、体内回收、数据主权

最值得期待的方向,一是可降解与可吸收材料,器件完成使命后在体内或环境中“自动退场”,减少回收风险二是新型能量采集,利用皮肤蒸散、微振动与环境光,提升自供能比例三是边缘学习,把粗糙的异常判别前移到器件端,减少原始数据外泄。 但伦理问题不会自动消失:即便把数据做本地化处理,如何证明“未上传”?体内传感如何获得持续、可撤回的知情同意?当“最小”的边界逼近生物尺度,技术与人之间的契约也该更明确:谁装、谁读、谁删、谁负责。

否则,尺寸的极限越过一条线,信任就会跌回起点。