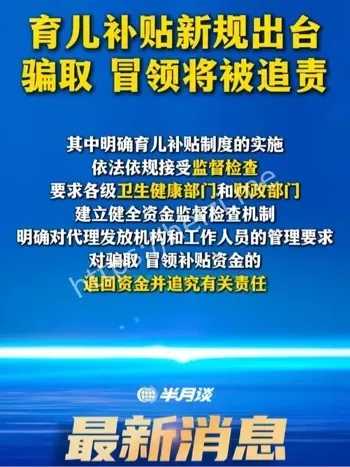

育儿补贴新规出台

解读育儿补贴新规的金额梯度、申请避坑、普惠托育衔接和多孩支持,结合地方差异与线上流程,给出实操要点与算账思路。

浪子辉

育儿补贴金额梯度与发放节奏解析 长尾关键词:育儿补贴标准、分档补贴金额

热搜炸锅的“育儿补贴新规”,核心并不是简单“多给钱”,而是“按年龄分档、按城镇能级分层、按就业参保分路”。坊间传言的“大红包”,多半折算成按月稳发的小红包:婴儿段看托育、幼儿段看入园、学龄前看普惠时长。新规强调财政兜底与多渠道筹资并轨,既避免“开高走低”的财政断档,也防止“雨露均沾变雨点随缘”的撒胡椒面。看似克制,其实是把补贴节奏拉长,兼顾家庭现金流与公共账本的稳定度。 从实操看,能拿多少关键看家庭结构。

双职工、灵活就业、单亲监护、自雇经营,路径不同、证明清单不同、到账速度不同。别被截图带节奏,落地口径通常写在申请须知最底部的小字里。

申请门槛与“材料体操”避坑指南 长尾关键词:育儿补贴申请条件、材料清单

新规清单讲究“能联网核验就不重复提交”,但现实中难免遇到“窗口心情学”。最常见三类坑:居住登记与社保缴纳地不一致托育机构资质认定未同步监护权证明与出院小票信息不吻合。解决思路是“前置核验”:先让托育机构打印资质备案回执,再用电子社保卡核对参保状态,最后核对出生医学证明上的字段与户口信息一致。别等排到号才发现缺一张纸,来回补件比抱娃半夜喂奶还折腾。 另外留意“追溯期”。部分地方允许在娃未满周岁内补领,但一过时间窗就真成“错过就过”。

核对好首次申领月份,别把政策窗口当成“随时窗口”。

普惠托育与学位挂钩的潜台词 长尾关键词:普惠托育名额、入园补贴衔接

新规把补贴与普惠托育名额绑定,表面上像“买菜送券”,实则引导家长把孩子送去监管更透明、收费更规范的机构。对家长的好处是可追踪的服务质量和可预期的价格区间对机构的要求则是师资、场地、安防一项不落,接受动态抽查。入园段的叠加补贴通常有“互斥条款”,比如享受普惠价就不能再叠加某些专项补助。家长最该做的是算“综合账”:月费减免补贴到账时间请假停托的折算规则,而不是只盯着“标称额度”。 说白了,名额就是“硬通货”,热门片区像演唱会抢票。

多关注报名节奏和候补规则,别错过短信验证码那一秒。

二孩三孩差异化支持与职场衔接 长尾关键词:多孩家庭补贴、产后重返职场

新规鼓励“随生随享、按孩计补”,多孩不再“平均分摊”。但支持不是单一现金,还包括弹性工时、托育券、短时托管位。二孩家庭最大的痛点是“老大放学早、老二托位满”,新规尝试用社区托管与延时服务打通缝隙。职场衔接方面,鼓励用人单位设置育儿友好岗位,给到培训券或返岗补贴,避免“産一休三年、岗位迎新人”的尴尬循环。对灵活就业者,重点是把补贴和社保缴费记录打通,让“临时工也有稳定感”。 别小看这步棋:补贴不是鼓励“多生就行”,而是减少“因照护退出”的代价,留住劳动力,稳住家庭现金流。

地方差异与信息透明度“军备赛” 长尾关键词:育儿补贴地方口径、线上办理流程

新规给出“底线上浮”的框架,地方可以结合财力上调额度或扩展服务包。于是你会看到“隔壁市多100块”的邻里传说。真相往往在办事指南:是普惠位更充足,还是资格更严,或是线上办理流程顺畅到“扫脸即办”。信息透明度,正在成为地方的“隐性竞争力”。谁能把政策讲清、流程走顺、反馈迅速,谁就能多留住年轻家庭。最实用的动作是订阅权威渠道推送,别被营销号的“花式解读”带偏。