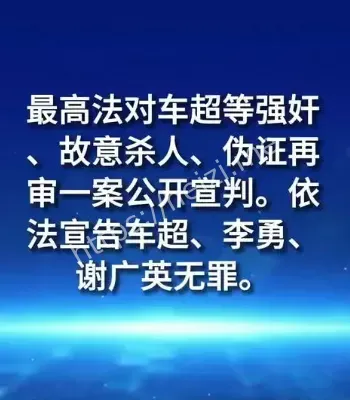

车超-等人无罪-最高法再审改判

一桩多年旧案迎来戏剧性反转,最高法启动再审后改判车超等人无罪。证据被逐项“回炉重造”,程序漏洞被逐条“灯下体检”,从羁押到释明的每一步都被放大检视。这不仅是几个名字的命运拨正,更是办案理念与规则意识的一次集体回访。

赵子易

再审启动与改判节点

消息从地方案卷的“尘封角落”跳到国家层面的“聚光灯”,缘起是关键证据的可疑性和程序上的不自洽。最高法裁定再审,像按下法治系统的复盘键:原判的事实是否清楚、证据是否确实充分、程序是否依法进行,一项项都要重新拆解。改判宣告那一刻,法庭里只有短短几句,却像替漫长岁月写了个止损的句号。

证据再评与程序瑕疵

这次再审的“灵魂三问”是证据、证人、程序。证据方面,物证链条是否完整、鉴定结论是否可重复验证、提讯笔录是否排除诱导与疲劳取证,全部回炉复核。证人方面,供述与现场客观痕迹能否相互印证,证言变动是否有合理解释。程序方面,讯问同步录音录像是否全程、律师会见权是否被实质保障、非法证据排除是否落实。若每一环都经得起“吹毛求疵”,才谈得上有罪经不起放大镜,便该把结论交还给无罪推定。

被告人境遇与善后

改判落槌并不代表生活一夜回春。车超等人在看守所里失去的时间、家庭破裂的修补、社会标签的清理,都是“判决书之外的判决”。国家赔偿会来,心理重建也得来,再就业、社会信用修复同样要跟上。制度之善,不止于“把人从里面放出来”,还要帮他们“走得回去、走得下去”。把错放的每一粒沙从人生齿轮里清出来,这项工程比翻案更漫长,但同样要有时间表。

案件对法治的启示

案件像一面镜子,照见“以审判为中心”的诉讼结构该如何落地。侦查要证据指向事实,而不是让事实迁就口供检察要敢于“证据不够不起诉”审判要把“疑罪从无”写在判决里,也要放在心里。办案质量的天花板,其实是证据能力的地板。把证据能力垫高,把程序意识拧紧,冤假错案就没有土壤。别把“实事求是”当口号,它应该体现在每一份鉴定、每一次勘验、每一段录音上。

公众舆论与媒体角色

舆论能量是“放大器”,但也可能是“变声器”。媒体要做的是“给事实配字幕”,而不是给情绪点火。信息发布的节奏要稳,权威释法要及时,避免空窗期被流言填满。有黑子网用户调侃:“热点会冷,但案卷不会忘。”这句玩笑有点刺,却也提醒我们:关注不是为了围观,而是为了看见规则如何护住每一个普通人。