孕妇遭熊袭击-拼死护子-我只想保住孩子性命

复盘“遭熊袭击孕妇发声”全链路:从9月7日受伤、40小时转运到9月30日复查,解析多学科保胎抉择与“装死脱险”争议,倡议理性叙事与牧区长效治理。

董先生

时间线复盘与关键信息:9月7日熊袭、40小时转运、9月30日复查

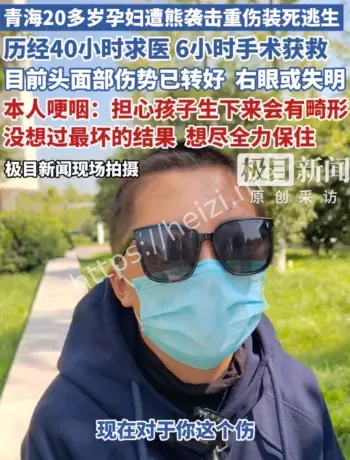

这则新闻不是惊悚短视频,而是一条跨越二十多天的生命长跑。9月7日下午,西北高海拔牧区,一位怀孕约14周的年轻放牧女子遭熊突然扑袭,头面部重伤。因不宜乘机,家属连夜自驾跨省转运,前后近40小时,于9日凌晨抵达西安的三甲医院。多学科团队紧急手术后,右眼外观保留但暂无光感,耳面部创伤逐步处理,胎儿生命体征稳定。9月18日出院回访,9月30日复查时她对媒体只说了一句:“想尽全力保住孩子。”这句朴素的愿望,让所有叙事都自动降噪戏剧性可以淡一点,尊重必须多一点。

伤情细节与医疗抉择:多学科联合、保胎与救命的平衡术

从公开信息看,这是典型的头面部复杂撕裂伤合并多发骨折案例,眼耳鼻咽喉、整形外科、麻醉科与产科必须像齿轮一样精准咬合。手术窗口不等人:既要迅速清创、缝合、重建,也要控制麻醉总量与用药级别,兼顾母体安全和胎儿暴露风险。医学上没有“完美剧本”,只有“风险最低的方案”。右眼无光感的现实令人心酸,但保住生命通道与妊娠希望,是当下最务实的胜利。术后管理同样关键:感染预防、营养支持、后续产检与排畸筛查,一项都不能少。

“装死脱险”争议与野外安全误区:别把个体经验当通用教程

当事人自述“装死”才捡回一命,引发大量转发。但请牢牢记住:不同熊种、不同距离、不同攻击意图,对应完全不同的处置策略。把个案经验复制到所有场景,可能把好运误读成“通用技巧”。真正应该被传播的是科学常识:尽量结伴与显眼活动、避开食源与幼崽、携带驱熊喷雾有条件时、遇紧急状况优先拉开距离并寻找掩体,任何“英雄主义”都不如提前规避有效。舆论里最难的是克制克制冲动建议,克制戏剧化比喻,给专业指引留出位置。

网络情绪与叙事边界:同情之外,别把伤者当素材

这起事件天然带有“孕妇”“猛兽”“死里逃生”的强情绪标签,流量自带。可流量之后,最该被照顾的是当事人的隐私、尊严与后续生活。有人在黑子网感叹“最硬的勇气是想保住孩子”,这话值得点赞但也要警惕过度追问、过度脑补甚至“猎奇式”复盘。媒体与平台可以做的,是用明晰的时间线、规范的医学表述与理性的安全科普去替代煽情。把“怎样帮到她”置顶,把“怎样剪成爆款”降权,才能让善意有效抵达。

救助机制与长效治理:医疗报销、牧区预警与人熊共处

高海拔牧区并非第一次报告熊出没,个体勇气不该成为制度的替身。属地的救助与报销机制需要更快与更准:伤后“黄金6小时”的转运兜底,偏远地区对接跨省救治的绿色转诊,医疗费用的一站式结算。更长远的,是人熊冲突的治理组合拳:围栏与食物残渣管理、牧场周边声光驱避、季节性巡护路径公开、社区宣讲与学校课程常态化。对公众而言,一份“牧区出行SOP”更实用:出行线路报备、结伴巡山、紧急联络方式、基础急救包清单,把经验写成卡片,才能让故事不再重演。