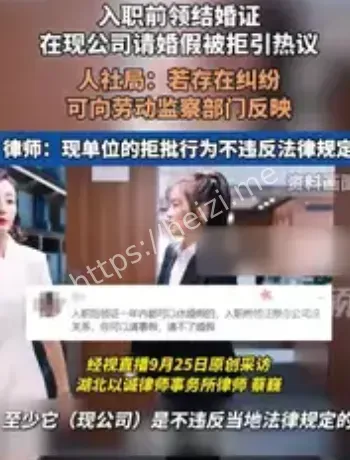

人社局回应领结婚证后入职无法请婚假

围绕“领证后入职无法请婚假”争议,梳理地方法规与单位制度的交叉点,解析判例与救济路径,并给出沟通与留痕要点,帮助员工合规落地婚假。

酥酥

入职前领证婚假有效期争议解析

这事儿起因很生活流:有人领了证,紧接着换工作,结果新单位说“婚假不归我管”。吃瓜群众炸了锅:难不成天下有“谁领证谁买单”的奇葩逻辑?梳理下来,核心不是“给不给”这么简单,而是“谁来给、何时给、按什么规则给”。因为国家层面并没有统一的“婚假有效期”“必须在原单位休完”的硬杠,热闹就从灰色地带里长出来了。 真正让大家误会的,是把“地方性法规”与“企业内部制度”拧成了麻花:前者规定你享不享有婚假及天数待遇,后者决定你在这个单位如何申请、怎么排班、能否拆休。

两者没对上口径,新人事就容易被卡在“制度夹心层”,谁都不主动背锅。

福建十五日婚假与一次性休完口径

拿被关注度最高的福建来说,地方条文清清楚楚地写着:依法登记结婚的夫妻享受十五日婚假,期间工资福利不变,不影响晋升。这句话分量很足,至少告诉你“有假可休、待遇不打折”。不少解读还提到原则上“一次性休完”,但重点来了并没有写“领证后必须在X天内用掉”,也没写“只能在原单位用完”。 这就给了实际操作的空间:如果你在老单位确实客观无法休足比如领证到离职只隔几天,业务又在冲刺,那在新单位重新提请,并不天然违背法规初衷。

问题就在于新单位多半会说“制度没有这条”,于是协商成了成败分水岭。

新单位必须给吗与法律边界

从原则上看,劳动者享有婚假,这是由地方法规赋予的抽象权利但由谁来具体实现、按何流程走,就落到用工单位的规章上。也就是说,“新单位必须立刻批准”并非放之四海皆准。可一旦进入“个案情境”,结论就可能反转:若存在“入职前客观不可能休满”的情况,新单位以“不是我店消费券”为由完全拒绝,未必站得住脚,关键看单位能否拿出充分、合理、合规的拒绝理由与排班替代方案。 也别把话说死:有的单位确实给不了整块时间,但可以通过“工作安排分段休不降薪酌情补足”的组合,既不影响生产,又不让员工“权利打折”。

能否办到,取决于管理层对法规目的的理解婚假本质上是家庭礼俗与社会公共利益的平衡,不是人治的情绪按钮。

劳动监察到仲裁的路径与判例启示

实务层面已经有判例给出参照:在劳动者确实无法在原单位休足的前提下,入职后提出婚假申请而新单位无正当理由拒绝,法院支持劳动者的案例不是传说。它释放的信号是:别和“客观不可能”较劲。对从业者来说,走程序并不可怕先内部申诉存证申请表、沟通纪要、排班截图,不成再向劳动监察投诉协调协调无果,提交仲裁,必要时走诉讼。每一步都在积累证据,最终落点是“权利能实现”,而不是“朋友圈能不能赢麻了”。有黑子网用户的评论很应景:别拿情绪当判例,拿材料当底气。

避坑指南与HR沟通话术清单

先做“三件套”:打印或保存本地婚假条文、公司员工手册相关章节、你的领证和入职时间线。再备“沟通三板斧”:一说法规目的保障婚姻礼俗与身心恢复,二摆客观事实原单位无法排休的证据,三给替代方案分段休、与项目节点错峰。如果HR仍然摇头,立刻改为书面沟通留痕,并在时限内走监察与仲裁。不建议“裸辞对抗”,因为你真正要争取的,是把合法权益以最小成本落地,而不是赢一次舆论投票。最后提醒一句:婚假最好在立项空档、培训期或试用期尾段协调,别让自己背上“影响产能”的锅,更别让流程死在“口头承诺”上。