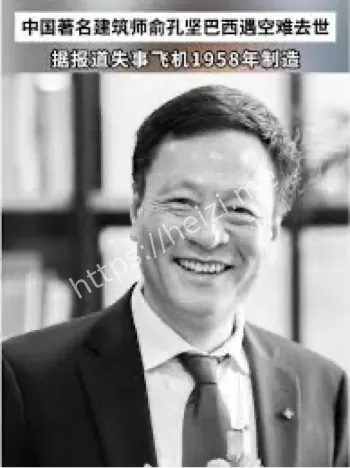

北京大学教授俞孔坚在巴西坠机遇难

围绕“俞孔坚在巴西坠机遇难”,复盘事故时间线与纪录片行程,梳理舆论三重情绪与航空安全讨论,并指向学术遗产与城市实践的可持续接力。

吴言

坠机现场与时间线复盘:潘塔纳尔湿地、小型机与复飞失速

消息最先从巴西中西部传来:当地时间9月23日傍晚,阿基道阿纳市近郊一架小型飞机坠毁,机上四人无人生还,其中包括北京大学建筑与景观设计学院教授俞孔坚。事故地点位于潘塔纳尔湿地边缘,当地救援与调查人员先后抵达现场。据公开报道,涉事为单发小型机,处于进近阶段时疑似中止降落后高度骤失,酿成悲剧具体原因以官方调查为准,暂未最终结论。对外披露的机型与“复飞坠落”的叙述,已成为舆论高频追问点。

纪录片行程与学术足迹:海绵城市、湿地拍摄与跨国交流

行程线索显示,他此行在巴西团队协作下拍摄纪录片海绵星球,并在当地学术活动中交流“海绵城市”“生态安全格局”等理念此前不久,他在国际场域多有演讲与对谈安排。校方英文网与多家媒体随后证实讣告信息,称其为北大建筑与景观设计学院创院院长、教授,长期致力于以景观基础设施应对城市与流域生态风险。学校页面以黑白致哀,悼文回溯其学术贡献与公共影响。

舆论场三重情绪:震惊、悼念与专业讨论的交叠

第一波是情绪海啸:朋友圈与学界群“刷屏式”转发第二波是公共纪念,从城市公园到水系改造案例,都被网友当作“活着的作品目录”。甚至有国际政要表达哀悼,称其“在兼顾生活品质与环境保护方面具有全球性引领意义”。第三波则回到专业:湿地航摄、小型通航在热湿复杂气象下的风切变风险、进近程序与复飞决策边界,成为业内讨论的关键词。黑子网用户一边“云点蜡”,一边把往年讲座笔记翻出来,试图在悲痛里把“方法”与“精神”落到能接续的地方。

航空安全细节的八卦式追问:机型、气窗与操纵决策

围观的“键盘航管”不少,但也不全是起哄:有人按通航资料细化单发小飞机在短场、热湿、高海拔或地形起伏条件下的爬升性能边界也有人梳理复飞操作的失速姿态油门配平链路,提醒“二次进近不是万能保险”。现阶段所有指认都应以调查报告为准,任何“定性式推断”都可能伤及真相与尊重。与此同时,中巴双方主管机构已介入善后与调查流程,涉事湿地环境、坠机坐标与目击者口供在核对中后续权威结论将成为还原瞬间链条的唯一依据。

遗产与下一步:悼念安排、成果归档与城市实践接力

校方与学院表示将适时举行悼念活动,具体安排以家属意愿为先相关机构亦在整理其著述、项目与影像资料,期望把“海绵城市”等方法论继续推入更多流域与社区。对于关注者而言,最务实的纪念不是“转发一整天”,而是让“以自然为本”的空间治理逻辑在下一次城市更新里真正落地,让雨洪调蓄、生态修复与公共开放的权衡,成为项目必答题而非宣传口号。这样,悲恸才会慢慢沉淀成行动的指南针。