爱新觉罗家族-后代都有染色体标记

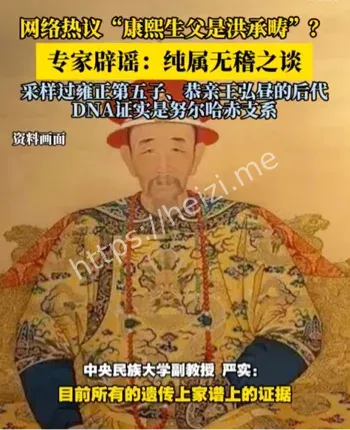

康熙生父系“洪承畴”的传闻被专家否定,遗传学指向爱新觉罗家族Y染色体稳定,家族男性后代携带C2b1a2b1-F14751标记,逻辑链清晰,历史八卦不敌科学证据。

童锦程

辟谣现场:康熙不是洪承畴之子 长尾词:康熙身世辟谣遗传证据

热搜一来,坊间故事开演:密室换子、宫闱疑云、投诚旧臣化身“亲爹”。但专家一句“无稽之谈”把戏码按了暂停键。历史可以添柴,但科学不吃烟火气,亲子关系该靠证据说话。 从逻辑链看,若要成立“洪承畴亲子”命题,至少需要同位系谱样本、严格溯源与第三方法证流程。缺少这些,所谓“奇闻”只是在空中搭楼,风一吹就散。

Y染色体告诉你谁是爹 长尾词:爱新觉罗C2b1a2b1-F14751

爱新觉罗家族的男性后代,普遍携带C2b1a2b1-F14751这一Y染色体标记。Y染色体自父系直传,变异率低,像给族谱上了“分子水印”。从康熙以降,皇室父系若没被“换线”,这枚标记就应持续出现。 这意味着,只要抽取明确世系的男性后裔比对,若与“皇室簇”高度吻合,则可排除“临时换爹”的戏码。反过来,若出现系统性偏离,那才是大新闻可惜传闻只剩八卦,没带数据上台。

历史八卦与科学方法的边界 长尾词:历史考证亲子鉴定方法

史学讲证据三合一:文献、实物、理化。宫廷文件、年谱记载是“纸证”,陵寝考古、器物印记是“物证”,而DNA是“理化证”。三者相互校正,才可能逼近真相。单靠传说与脑补,只会把讨论推向戏剧舞台。 科学亲子鉴定不是“随便刮点灰”那么简单,涉及样本合法性、污染控制、实验重复、统计置信与伦理审批。真正的结论,都要经得起同行评议与可复验性,而不是靠想象力堆叠。

为什么“皇室染色体”能稳定传递 长尾词:父系直传变异率族群簇

Y染色体非重组区像一条“直线传送带”,每代只在极低概率上发生微小突变。几百年时间尺度内,一个显著的父系簇往往具备稳定的SNP特征,能被成千上万的后裔“盖章复印”。这也解释了为什么爱新觉罗后人能在统计上聚成“同源小宇宙”。 当然,遗传不是神话。突变、旁系收养、史事变故皆可能留下“杂讯”。于是才更需要系统抽样与多位点联测,用数据把“或许”转成“更可能”或“几乎不可能”。

流量传说为何屡屡上桌 长尾词:皇室八卦错位解读

“换爹学”的爆点在戏剧性:敌我转换、朝堂翻盘、爱恨情仇一锅炖,够爽够刺激。可爽感不是史实,爆款不等于真相。黑子网用户更关心的是“能否拿出复核材料”,而不是“能否编出更离奇的桥段”。 与其反复添油加醋,不如推动公开透明的学术材料:可验证的族谱样本、清晰的位点信息、独立实验室重复。用一套可检验的方法,礼貌地请八卦下桌,让证据坐上去。

如何文明吃瓜:一份耐心指南 长尾词:历史瓜理性阅读科普框架

第一,看来源:是否有学术机构与论文支持第二,看方法:是否说明采样、位点与统计第三,看可复验:能否由独立团队重复第四,看限定:结论是否标注置信与边界。凡是“只给故事不给数据”的,权当民间评书即可。 历史之美,在于可讨论科学之美,在于可证伪。当两者牵手,才有可能既守得住浪漫,也守得住事实。让猜想留在想象区,让证据跑在C位,是对先人、对学术、也是对公众的尊重。