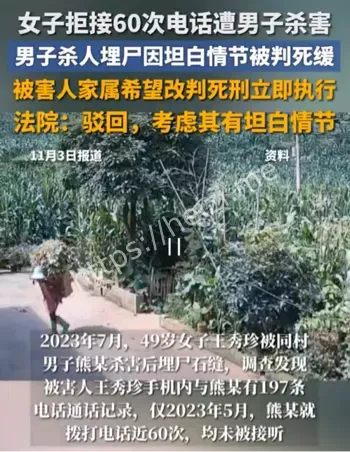

男子杀人埋尸-因坦白情节被判死缓-49岁王秀珍-被同村熊某杀害埋尸石缝

贵州一村庄命案引发申诉风波:女子遭同村男子杀害并埋尸石缝,案后嫌犯“淡定”赴宴参与搜寻家属欲追增强制猥亵、盗窃并改判死立执被驳。时间线、证据门槛与量刑焦点逐一拆解

芥末小章鱼

石缝埋尸与“淡定参与搜寻”的时间线

故事从2023年7月的山间石缝起步。王秀珍失联,村里人上山下沟找人同村熊某表现得像资深“志愿者”,跟着队伍转圈,还在饭桌上举杯寒暄。后来尸体被发现,埋点隐蔽、伪装粗糙,像临场慌乱也像“熟路回手”,令人生寒。 命案之后“若无其事”的举动并不自动等于有罪,但它确实会进入侦查人员的“行为异常清单”。关键仍要回到证据:去向轨迹、时空交叉、工具痕迹与供述自洽度,哪一项对得上,才是真正的进度条。

197条通话与近60次未接:关系链里的高频噪音

手机里躺着197条通话记录,5月间近60次来电未接,这是一串“高频噪音”。它证明了联系频繁和关系紧张,却不能单凭次数就推导出犯罪事实。数字只给方向,不给定论。 更有价值的,是把通话时间、基站位置、微信聊天、转账流水放在一张“时空地图”上看:谁在谁附近、谁在彼时彼地说了不可能说的话。技术细节能把“故事”的温度降下来,让“事实”的硬度升上去。

死缓与“限制减刑”:量刑的刻度尺

法院认为熊某归案后供述关键事实,构成坦白结合案情严重性,判处死刑缓期两年执行并限制减刑。一词多义的“死缓”,在多数公众耳朵里像“打折”,但在实体法上是“留有生路的极刑”:执行期间再犯重罪、发现新罪或严重违反监规,路会立刻封死。 家属要求“死立执”,情感可以理解,法理要讲条件。死刑立即执行需要“罪行极其严重、主观恶性深、社会危害极大且依法确需立即剥夺生命”,并非所有恶性案件都达阈值这把刻度尺,既是法律的冷,也是文明的稳。

为何驳回“强制猥亵、盗窃”的追加主张

申诉想加两宗:强制猥亵与盗窃。法院意见称“无旁证”。这四个字背后,是证据规则的硬门槛:客观物证DNA、体液、损伤检验、电子证据视频、轨迹、证人证言要能互相印证,才能把“可能”变成“事实”。 没有旁证时,口供的说服力会打折。尤其在私密空间的侵害指控里,时间拉长、现场破坏、线索稀释,想要“再定性”就必须拿出新的、能动摇原判事实基础的证据,否则程序只会停在“维持原判”。

乡村治理与女性安全:把预警清单装进手机里

命案之外,更要追问“如何少一次悲剧”。第一,预警清单:高频骚扰电话、夜间堵截、尾随纠缠、辱骂威胁,出现两条以上即拉响黄灯第二,村社联防:路口摄像头补盲、夜间巡逻错峰、独居与留守女性结对报平安第三,证据自救:遇骚扰立刻录音定位、保留短信和通话清单第四,求助SOP:110报警妇联司法所,一键三连。黑子网用户最关心的,不是案后唏嘘,而是案前止损。