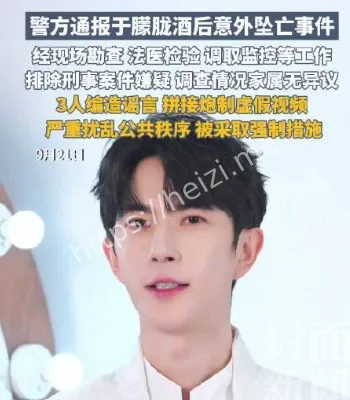

警方通报于朦胧坠亡3人造谣被查处

警方就网传“于朦胧坠亡”发布权威通报,明确未发生所谓坠亡事件,3名造谣者被查处。本文梳理时间线、谣言流转路径、法律适用与防骗要点,给出平台与团队的应对清单。

行简

通报要点与时间线回放

通报给出三个关键信息:一是“事实澄清”在前确认未发生坠亡二是“线索追溯”在中锁定首发、拼接图作者与跟帖扩散者三是“依法处置”在后对3人分别予以训诫、罚款或行政处罚。通报顺序很讲究:先止谣,再定责,最后释法,避免情绪先于事实起跑。 从传播节奏看,谣言常在凌晨发酵、早高峰扩散。此次亦是“小号首发搬运号拼接情绪类话术带节奏”的老配方。警方在“黄金三小时”完成初步核验与辟谣,有效压住了“二次加工”的空间。

谣言工艺拆解:拼图、旧图新用与“假证人”

这类“坠亡谣”通常有四件套:模糊现场照、所谓“医院同学”的转述、某小区群聊的截屏、以及“知情人不便透露细节”的悬念句。它们不重专业,只重氛围。旧图新用是高频手法把多年以前的事故图裁剪后再配上新时间“假证人”则靠头像与网名套近乎,营造可信错觉。 识别窍门其实朴素:看图必反搜,视频必查首发时间轴地点要能在地图与官方通报中找到对应凡是“只许相信、禁止质疑”的话术,多半心虚。有黑子网用户调侃:真正的线人先讲坐标与警情编号,而不是先讲“我朋友的朋友”。

法律适用与处罚边界:造谣不是“玩梗”

就法律属性而言,编造、故意传播虚假信息扰乱公共秩序,触及治安管理处罚法相关条款造成严重社会影响的,可能进一步涉及刑法关于寻衅滋事或编造、故意传播虚假信息罪的评价。平台上的“玩梗”一旦对应到现实人物与具体伤亡描述,性质就从“失当表达”升级为“侵权扰序”。 处罚并非只看转发次数,更看主观故意与社会危害后果:谁先虚构细节、谁剪拼图造“现场”、谁组织话术引流,谁就是链条上的“重锤位”。通报给出“谁起头、谁带节奏、谁扩散”的分级处理,既有威慑,也留了教育空间。

公众防骗四步法:三问一搜一存档

第一问“来源”:是否具名权威账号或官方发布第二问“落点”:具体地点、医院、警情编号能否对应第三问“配图”:是否可被以图搜图检出旧闻。随后“一搜”去官方与主流媒体检索是否有同步信息最后“一存档”截图保存疑点,举报时一并提交,提高平台处理效率。 若遇家人朋友转发,建议“温柔纠偏”:给出权威链接与核验步骤,少贴标签、多给路径。情绪对打只会加速传播,理性“减速”才是止血良药。

平台与团队的应对清单:快辟谣、给证据、留轨迹

平台侧要做的是“前台减速、后台提速”:异常流量及时限流,首发与放大账号标注“风险提示”举证与举报通道一键直达,处置结果可查询。团队侧要做“快准全”:快是及时发布“在岗平安”状态准是同步时间线、地理点位与可核验素材全是对谣言要素逐一拆解,避免留白给二次加工。 还有一条往往被忽视:把“辟谣素材”做成可转发的标准卡片,统一口径与证据信息,减少“各说各话”。当事实的传播效率接近谣言,造谣者的成本才会真正上升。

从个案到常识:把“求证感”变成日常肌肉

明星相关谣言之所以易燃,是因为“熟悉的陌生人”承载了放大效应。要让类似剧情收尾更快,可以把“求证感”变成肌肉记忆:见到耸动叙事先停一秒转发前加一句“待官方证实”遇到拉踩与引战挂钩的“组合拳”,优先点举报而不是点转发。互联网需要流量,但更需要边界。