重庆工商大学涉事学生道歉-因课堂冲动发帖辱教师媚男贴纸

重庆工商大学法学与社会学学院一名大三女生李某,在经济法课堂上回答问题失误,被授课教师胡霞批评后,心生不满。她匿名向校园社交账号投稿,称胡老师上课刻薄、媚男行为频出、将无礼当幽默等不当言论,迅速在网络传播。

韩笑

重庆工商大学学生课堂失误发帖指责老师刻薄媚男

重庆工商大学法学与社会学学院的经济法课堂,本应是学生们学习专业知识的严肃场所,却因一名学生的冲动行为而成为网络舆论焦点。10月29日,大三女生李某在课堂上被问及基础概念时未能准确回答,授课教师胡霞当堂指出问题并进行教育,这本是正常的教学互动,却让李某感到不满。她选择匿名方式,向学校相关的校园社交平台“工商秘密”投稿,详细描述了所谓“胡老师上课特别刻薄”的经历,甚至使用“媚男行为频出”“把没礼貌当幽默”等带有主观攻击的词汇。

这些内容一经发布,迅速在学生群体中流传开来,引发部分网友的共鸣和转发,形成了一定规模的网络讨论热潮。 这反映出当下大学生在面对学业挫折时的情绪管理问题。李某的投稿并非单纯的吐槽,而是夹杂了性别刻板印象的指控,如“媚男”一词,容易被放大成对教师个人品格的攻击。这不仅影响了胡老师的教学声誉,也暴露了校园网络平台的匿名机制可能带来的隐患。学校作为教育机构,应加强此类平台的监管,避免小矛盾演变为大风波。同时,这件事提醒广大学生,课堂教育是双向的,教师的批评往往是为学生成长而设,冲动发声前需三思而后行。

胡霞老师课堂教育后要求学生证据起诉网络侵权

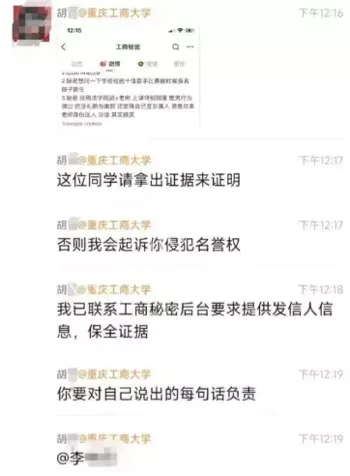

面对学生的匿名指控,胡霞老师没有选择沉默,而是以法律专业背景为依托,果断采取行动。她在班级微信群内转发了该投稿,并明确要求投稿者李某“拿出证据来证明,否则我会起诉你侵犯名誉权”。这一回应迅速平息了部分谣言的蔓延,并将事件导向理性解决的方向。胡老师强调“网络不是法外之地”,这不仅是作为法学教师的职业素养体现,更是给全校师生上了一堂生动的法律公开课。很快,李某现身道歉,承认自己的言论“严重不实且不当”,并表达了对胡老师的歉意和对事件的影响感到后悔。

胡老师的处理方式值得肯定,它不仅维护了自身权益,还为类似事件提供了范例。在当下网络时代,教师作为公众人物,往往更容易成为情绪宣泄的对象。她的强势回应,避免了“沉默即默认”的误解,同时教育学生理解名誉权的法律边界。根据相关报道,学校党委宣传部已介入,确认事件细节,并表示将进一步处理。这起事件也引发了对校园教师权益保护的思考:如何平衡教学权威与学生反馈?胡老师的举动,或许能推动学校建立更完善的网络言论指导机制,让教育环境更健康有序。

涉事学生李某道歉全文及学校介入调查后续影响

10月30日,事件迎来转折,李某在“工商秘密”平台发布道歉帖,全文承认“因经济法课堂上回答问题错误,被胡老师教育后一时冲动、情绪失控,匿名投稿严重不实且不当的言论,给胡老师造成了不良影响”。她表示“深感后悔和自责”,承诺“会深刻反思,积极改正”,并呼吁同学们理性上网,不再传播相关内容。这一公开道歉,不仅化解了个人恩怨,也为事件画上句号。学校方面回应称,已了解情况,正在进一步调查处理中,确保公平公正。

此事的后续影响值得深思。它不仅让李某个人成长为鉴,更在校园内外引发了对网络素养教育的呼声。许多网友赞扬李某的及时道歉,视之为勇于认错的正面例子,但也有人担忧此类事件频发会加剧师生间的信任裂痕。从长远看,重庆工商大学可借此机会,开展专题教育活动,如邀请法律专家讲座,强化学生对网络民法的认知。同时,这件事也折射出高校管理层面的挑战:如何利用大数据监测匿名投稿的负面影响?最终,此事件或将成为推动校园网络文明建设的催化剂,让更多学生懂得,言论自由需以责任为底线,方能共筑和谐学府。

重庆工商大学法学与社会学学院的经济法课堂,本应是学生们学习专业知识的严肃场所,却因一名学生的冲动行为而成为网络舆论焦点。10月29日,大三女生李某在课堂上被问及基础概念时未能准确回答,授课教师胡霞当堂指出问题并进行教育,这本是正常的教学互动,却让李某感到不满。她选择匿名方式,向学校相关的校园社交平台“工商秘密”投稿,详细描述了所谓“胡老师上课特别刻薄”的经历,甚至使用“媚男行为频出”“把没礼貌当幽默”等带有主观攻击的词汇。

这些内容一经发布,迅速在学生群体中流传开来,引发部分网友的共鸣和转发,形成了一定规模的网络讨论热潮。 这反映出当下大学生在面对学业挫折时的情绪管理问题。李某的投稿并非单纯的吐槽,而是夹杂了性别刻板印象的指控,如“媚男”一词,容易被放大成对教师个人品格的攻击。这不仅影响了胡老师的教学声誉,也暴露了校园网络平台的匿名机制可能带来的隐患。学校作为教育机构,应加强此类平台的监管,避免小矛盾演变为大风波。同时,这件事提醒广大学生,课堂教育是双向的,教师的批评往往是为学生成长而设,冲动发声前需三思而后行。