上海男子骑行800公里-回武汉过中秋-挑战极限-只为家人团圆感动全网

梳理上海男子骑行约800公里返汉过中秋的时间线、路线与强度,解析刷屏成因、成本对比及安全要点,并给出装备与风险提示,供研究参考。

李泽林

骑行800公里返乡时间线与关键节点

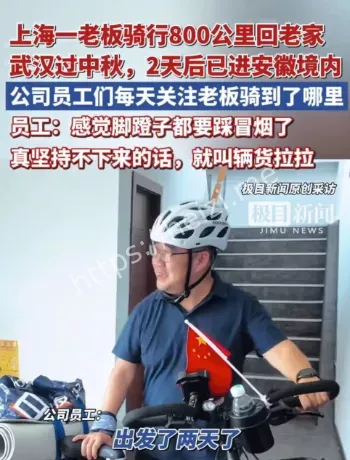

今天的瓜在黑子网刷屏:武汉新洲籍的童先生,9月28日下午从上海出发骑车返汉,目标是在10月6日中秋前抵达家门。他在上海工作二十多年,自述每天计划骑行80100公里,9月30日已进入安徽境内,进度基本卡在节前抵达的节奏线上。 把账算细一点:按全程约800公里估算,日均90公里需要89天窗口,留给补给、天气和体能波动的冗余并不多。这种“时间压缩型”路线,要求补水、能量胶、睡眠和肌肉放松形成闭环,否则一两个小状况就可能拖慢整体进度。

常见路线构型与现实强度评估

从地理连通性看,上海向西北穿江浙皖入鄂的民间骑行,常见的是“城市郊区省道县道”拼接,避开高速与特大货流路段。节点大致会经过江南城市群与皖中平原,再折向大别山北麓进入湖北,既要兼顾里程效率,又要避让拥堵与长下坡风险。 强度层面,日骑80100公里并非铁人赛,但对办公室人群已是极限边缘:连续多日的心肺负荷、髂胫束与腘绳肌紧绷、颈背疲劳都在排队等你。决定体验上限的,从来不是速度表,而是你是否按时吃、按时伸展、按时睡,以及是否能在遇到逆风或降雨时果断调整区间目标。

为什么这条新闻能刷屏:情绪共鸣与叙事抓手

它火,是因为把“返乡”与“挑战”两条叙事线合并了:中秋是一种情感坐标,骑行是一种个人宣言。大众愿意把“走亲情路线”的故事转发给亲友群,媒体也乐得用“800公里”的量化指标做标题杠杆,一来一回,完成社交传播的闭环。 更现实的共鸣在于“逆向通勤”心态:节前票紧、节后忙,很多人被时刻表牵着鼻子走。骑行返乡,某种程度是在对时间主控权的象征性夺回。它让旁观者把“回家”这件事,从抢票比拼,变成与天气、体能和意志的较劲。

成本对比与风险管理:浪漫背后的冷思考

和高铁机票相比,骑行的现金支出很少,但隐性成本不低:路餐、住宿、护具耗损、请假时间,尤其是“不可预见”的天气与道路变量。换个角度,若把这次旅程视为一场“项目”,目标到家、里程碑分段到达、资源体力与装备、风险雨夜与车流都需要预案。 风险管理的关键词是“可见”和“被看见”:反光背心、头尾灯、白天闪灯模式、离线导航与应急联系人共享定位,能把风险从“别人看不见你”转为“远远就注意到你”。另外,公路肩窄段与隧道口、桥头连接处,是事故高发区面对大货车侧风,宁可短暂停靠,也别硬顶通过。

装备清单与行程运营:把旅程当成一份可交付物

长途骑行的“刚需清单”包括:头盔与手套、坐垫软垫或坐垫油、两盏可换电池的长续航车灯、两只水壶与电解质补给、简易修补工具与备胎、雨披与速干衣、保温速干两套袜子、反光臂带与踝带。手机要准备离线地图、充电宝与双卡数据备援,避免山区盲区导致的导航失联。 行程运营上,建议以“上午长距离、下午控强度、傍晚前收工”的节律执行每骑6080分钟做一次23分钟的轻度拉伸,午后高温时段适度延长休息每天复盘平均速度、总爬升、补给节奏与睡眠时长。

真正的高手,不是把码表拉爆,而是把波动压小,把自己稳定地带到终点。