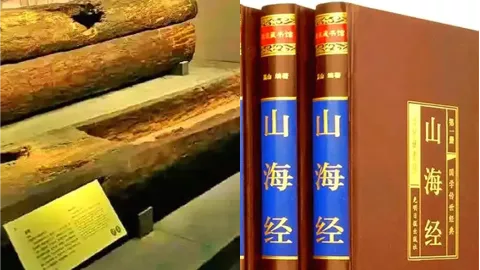

从山海经-到考古发现-船棺葬古帝王葬-未解之谜揭开

本文深入探讨山海经中神秘记载与考古发现的船棺葬之间的关联,揭示古帝王葬俗背后的文化密码。船棺葬作为古代巴蜀、武夷山等地的独特丧葬形式,承载着古人对生死与灵魂摆渡的信仰,至今仍存未解之谜,引发人们对古文明的无限遐想。

越小越

山海经作为中国古代神秘的地理志与神话集,记载了无数奇幻传说,其中不乏与丧葬习俗相关的描述。近年来,考古学家在四川、福建等地发现了大量船棺葬遗址,这些发现似乎与山海经中描绘的灵魂渡河、舟楫通幽的意象遥相呼应。船棺葬,顾名思义,是以船形棺木为葬具的墓葬形式,广泛分布于中国南方及东南亚地区。这种葬俗不仅展现了古代先民对水域的崇拜,也暗示了他们对死后灵魂归宿的独特理解。 在四川巴蜀地区,战国至西汉时期的船棺葬尤为盛行。

成都商业街古蜀船棺合葬墓的发掘震惊考古界,墓中出土了长达188米的巨型船棺,堪称“船棺王”。这些船棺多由珍贵的桢楠木整木刳凿而成,棺内随葬品包括铜器、漆器和带有神秘“巴蜀图语”符号的器物。这些符号至今未被完全破解,专家推测可能与古蜀国的宗教信仰或王族身份有关。墓中年轻尸骨居多,引发了关于古蜀王族为何多夭折的疑问,是否与山海经中记载的瘟疫或神秘仪式有关? 福建武夷山的船棺葬则呈现出另一种风貌。这些距今约3500年的船棺多悬置于崖洞中,形似渔船,体现了闽越文化的特色。

考古学家推测,这种悬棺葬俗可能与山海经中“乘槎浮海”的神话意象有关,象征灵魂乘船前往彼岸世界。相比巴蜀地区的土葬船棺,武夷山船棺更注重与自然环境的融合,崖洞的选择或许与古人对山川神灵的崇拜密不可分。 船棺葬的发现不仅为山海经的神话提供了实物佐证,也揭示了古帝王葬俗的复杂性。在成都商业街墓葬中,出土的漆床以榫卯结构拼接,饰有回首龙纹和蟠螭纹,显示出极高的工艺水平,被认为是蜀王或其家族的专属器物。这张漆床的复原过程充满挑战,考古人员凭借漆件上的神秘符号逐步拼接,堪称考古史上的奇迹。

类似发现还包括新都木椁墓,其葬具融合了楚文化与蜀文化的元素,反映了战国时期的文化交流。 然而,船棺葬背后仍隐藏着诸多未解之谜。例如,巴蜀地区的船棺葬为何集中在战国时期?古蜀王族的夭折现象是否与特定的宗教仪式或环境因素有关?山海经中提到的“羽人”与“龙舟”意象,是否与船棺葬的随葬品纹饰存在关联?这些问题吸引着全球考古学家与历史学者的目光。 此外,船棺葬的文化影响不仅限于中国。东南亚及太平洋岛屿的船棺葬多用于首领或贵族墓葬,显示出古代海洋文明的共通性。

这种葬俗是否受到中国南方文化的影响,或是独立发展,尚需进一步研究。结合山海经的记载,船棺葬可能不仅是丧葬方式,更是一种连接生者与死者、现实与神话的桥梁。 从山海经的神秘记载,到考古现场的惊人发现,船棺葬为我们打开了一扇通往古帝王世界的窗口。这些发现不仅丰富了我们对古蜀文明、闽越文化的理解,也让我们对古人的精神世界产生了新的思考。未来,随着科技的进步与考古的深入,或许能解开更多船棺葬的秘密,揭开山海经中隐藏的真相。