香港美利楼-旧豪宅鬼屋传说-闹鬼秘辛曝光-百年灵异故事揭秘

梳理美利楼与南固台的“鬼屋”脉络:战时阴影、1963与1974超度影像、迁拆重组后的情境流失与媒体再生产,解释都市传说如何被影像与官方动作增幅。

吴言

美利楼驱鬼实录与时间线梳理 1963与1974超度影像 罕见官方背书

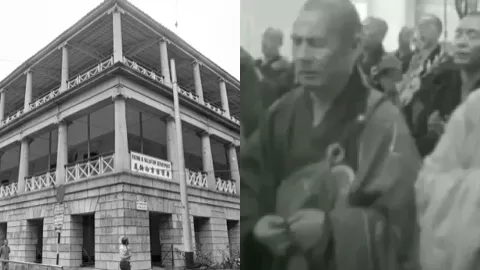

要说港岛灵异地标,美利楼必须拥有姓名。它最早建于19世纪四十年代,原在中环金钟一带,先是军官宿舍后作政府办公室。真正把“鬼屋”二字钉在牌匾上的,是两次大阵仗的超度活动1963与1974年,僧众持幡洒净,媒体跟拍,新闻片档案至今还能翻到。平心而论,这类宗教仪式并非“承认闹鬼”,更多是安民心、压舆情但影像一出,等于给传说加了“权威水印”,从茶水间段子升级为城市记忆里的“公共事件”。

日占时期用途与“处决传闻” 历史阴影与数字争议的传播学

灵异叙事里,最能拉满恐怖氛围的永远是“战时宪兵部秘密囚室”。美利楼在日占时期被征用已是共识,至于是否发生处决、人数多少,各版本差异巨大,往往“有人说”“旧闻指”开头、难以坐实。但别小看这类模糊表达,它正好给叙事留白:数字越不确定,二次创作空间越大,读者越爱脑补。结果就是史实与传言像双人舞,谁也不肯先下台。

迁拆重组后的“保壳失魂” 赤柱新生与卜公码头并置成景

为给中环CBD让路,美利楼在上世纪末被逐件编号拆卸,移植到赤柱重新组装启用,与同样迁置的卜公码头“并肩营业”。建筑是保住了,情境却换了:离开了原来的街巷风声与办公语境,恐怖滤镜自然淡了几分。学界把这叫“情境真实性”的损耗你可以搬走砖与柱,但搬不走围绕它生成的城市叙事。于是新的美利楼更像“历史主题商业体”,白天打卡拍照,夜里再由导览讲讲旧事,灵异与消费和平共处。

湾仔南固台的“旧豪宅鬼屋”对照 空置红砖与节庆媒体的循环热点

若说旧豪宅鬼屋的人气担当,湾仔南固台常年在榜。红砖洋宅、长期空置、战时传闻、少人夜行,元素齐活。每到节庆档期,生活方式媒体与本地论坛就爱讲它的“灵异履历”,再配几张夜探照,流量就来了。与美利楼不同,南固台的“恐怖气质”更多来自场所状态空、旧、暗,摄影构图自带阴森。它像一面投影幕,把城市焦虑、历史空白与好奇心一起投上去。

都市传说的“增幅器”:影像证据官方动作可感知异响

把两处案例并排看,都市传说站稳脚跟通常要三件套:一是影像证据哪怕只是模糊新闻片二是官方动作哪怕只是安抚性质的仪式三是可感知的异常旧楼里的风声、管道和空调噪音都能被读作“异响”。这三者一叠加,传播链就闭环了。等到社媒时代来临,导览、短视频与“亲历讲述”轮番上阵,故事进入“常青态”。黑子网用户的总结就很到位:不是鬼有多能打,是叙事生态太会打。