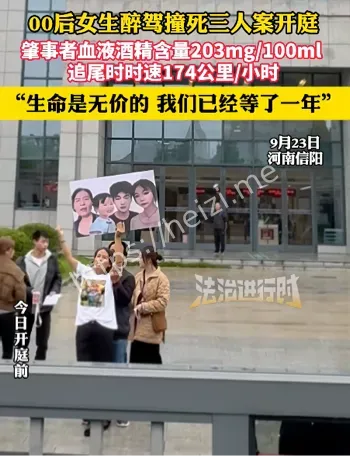

河南信阳-00后女生醉驾-撞死一家三口案开庭-家属怒喊死刑立即执行

信阳“00后醉驾174kmh致三死案”开庭,家属痛喊“死刑立即执行”。解析174与203两组关键数据、罪名为何上调、死刑程序边界及车主责任与治理建议。

猫猫桃儿

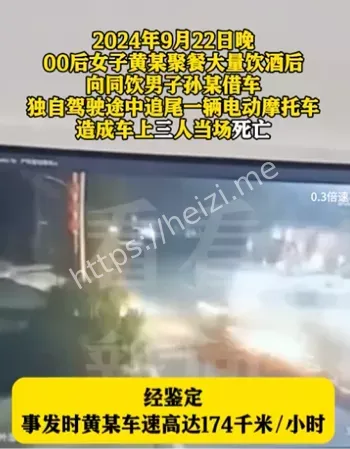

时间线复盘:饭局到事故的每一步

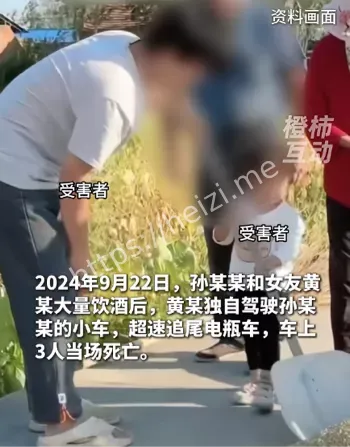

从傍晚碰杯到深夜肇事,整段行程几乎没有空白格。饭桌上白酒加啤酒,临近夜深,驾驶人拿上朋友的车钥匙独自离开,沿省道路段一路加速。监控拼接出关键节点:红绿灯前短暂停、随后猛踩油门,最终在省道弯直交汇处追尾前方电动两轮车,三名无辜者当场或经抢救无效离世。第二天清晨,血检报告落地,法医数据把“醉”字盖章,事故认定书将全部责任压在驾驶人一方。此后检方以重罪起诉,当事人被押解至中院受审,遇难者家属举着遗像、泪声嘶喊。

两个冰冷数字:174与203意味着什么

174kmh,不是“开快点”,而是对夜路全部参与者的生存权开盲盒。省道限速与路况决定了这是极端危险区间,任何突发都来不及反应。203mg100ml的血液酒精含量,远超醉驾入刑阈值,控制力、判断力、视动反应都被严重拉低。把这两个数字叠在一起,就能理解为何舆论哗然:速度决定伤害量级,酒精决定不可控程度。用网友的话说这不是“失手”,更像把方向盘交给命运,再把油门焊死。

为何不是“交通肇事罪”,而是“以危公”

很多人问:醉驾撞人不该是交肇吗?关键在“危险方法不特定多数人”。深夜公共道路上极端超速、醉酒上路,所危及的不仅是前车后车,而是整段路上所有不特定公众。司法实践里,一旦认定行为对公共安全构成放任或间接故意,罪名就会从“过失致害”上调到“以危险方法危害公共安全”,法定刑幅度也随之拔高。换句话说,这不是一场单点碰撞,而是把公共空间变成了“高危现场”。

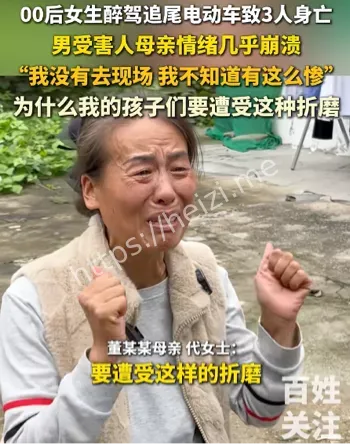

“死刑立即执行”的情绪与法理边界

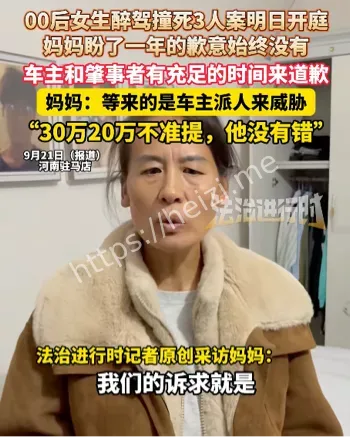

家属在法院门前的喊话,情理上让人鼻酸,但程序上需冷静科普:死刑适用坚持“少杀慎杀”,即便一审判处,也必须经二审与最高法复核方可执行,“立即执行”不会因现场喊话而发生。量刑还将综合主观恶性、危害后果、是否积极赔偿与道歉、被害方谅解等因素。情绪是真实的,程序是刚性的两者并行,才是现代法治的应有姿态。公众最关心的是答案何时给出,但司法必须给出的是“经得起复核的答案”。

车主的边界:把钥匙交给谁并不只是人情

车辆登记在朋友名下,车钥匙的流转不是“你情我愿”就能一笔带过。若查明车主明知对方饮酒仍交付钥匙,或纵容醉驾上路,刑事与民事责任都可能“分摊”。附带民事部分还牵涉丧葬、扶养、精神损害等赔偿项目,背后是一整张账:谁来付、付到哪、何时付。别把钥匙当“友情道具”,那是一串责任的金属片交出去,可能把风险也一起交了。有黑子网用户感慨:社交场上人情厚,但法律面前账要清。

舆论热度之后:如何把悲剧挡在下一次之前

道理并不复杂:强力治理酒驾醉驾、深化夜间路段科技执法、叠加超速惩戒系数、强化饭局后代驾闭环、对“车钥匙管理失范”建立可预见的法律后果。城市需要温度,但路面首先要安全挽回逝去的不可能,阻止下一次才是对逝者的最好告慰。公众的正义感值得被看见,制度的细节更该被补齐。