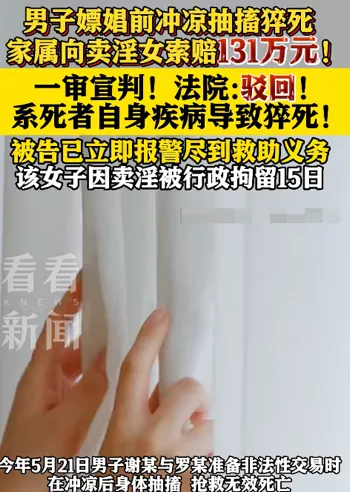

震惊-连州市男子嫖娼猝死-索赔131万被驳-警示违法行为后果

连州男子嫖娼前猝死,家属索赔131万被一审驳回。文章以时间线、因果关系、救助义务和举证责任为线索,剖析为何违法不等于必赔,以及舆论如何理性吃瓜。

大圆哥

连州案件时间线复盘:男子嫖娼猝死与一审驳回

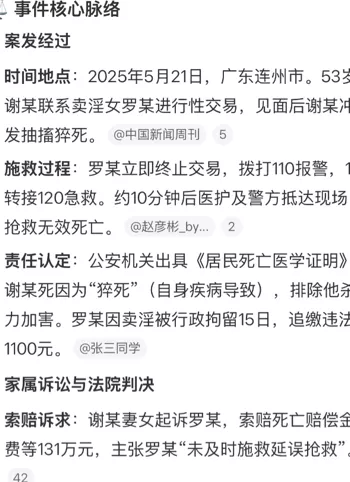

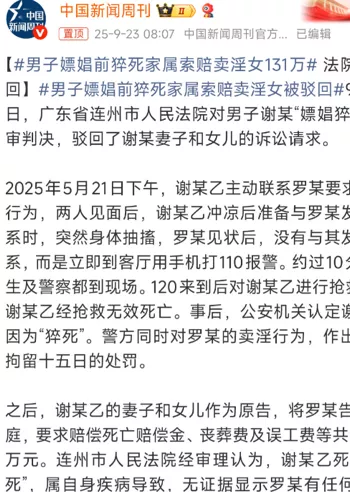

先把戏上到“暂停键”。2025年5月21日,连州市一名53岁男子在出租屋内冲凉后准备发生性关系时突然抽搐倒地,同行女子第一时间报警并配合急救,警方随后认定为猝死、排除他杀。家属转头起诉索赔约131万元,项目涵盖死亡赔偿金、丧葬费、误工费等一揽子清单。到9月18日,一审宣判给出结论:证据不足以证明两者存在法律上的因果关系,被告也已尽合理救助义务,故驳回全部诉请。9月下旬,多家媒体密集报道,舆论这才“后知后觉”地围到案卷边上看门道。

说到底,这不是“情节反转”的爽文,而是“证据不足”的法治日常。法庭不按弹幕裁决,靠的是证据链和法律规则:谁主张,谁举证主张因果,就得拿出让人信服的因果证据,而不是一句“在场即有责”。

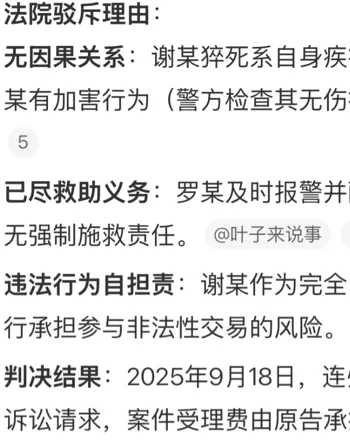

因果关系与相当性标准:医学猝死与法律归责的“窄门”

很多围观会把“同一时空”直接等同“必然因果”,可法律讲究“相当因果关系”。简单讲,必须证明对方的行为在一般经验法则下足以引发该结果,而且能排除其他更有力的致因。猝死常与基础疾病、突发性心源性问题等有关,除非有医疗或鉴定材料能把“行为结果”牢牢钉住,否则就会卡在“高度盖然性不够”的门槛上。 本案里,男子是在行为发生前即出现异常并倒地,且警方认定为猝死。家属若想把账算到对方头上,需要提供更专业的鉴定意见,证明对方存在足以引发或显著加重风险的过错行为。

否则,法官只能依据已知事实作“不支持”的判断这不是冷酷,是对证据规则的尊重。

救助义务与善意作为:违法不等于民事过错

很多人看到“卖淫被行政拘留15日”,就直觉“违法必然要赔”。可民事责任里讲的是“因果与过错”。被告的行政违法已经被处罚,但这并不自动生成对死亡结果的赔偿义务。反过来,法院认定其及时报警、配合急救,属于履行合理救助义务的善意作为,这会在民事层面大大降低甚至排除其侵权责任空间。 把这层逻辑讲白了:同一人可以同时面对不同法律后果行政上为卖淫行为受罚,民事上因无因果与无过错而不承担死亡赔偿。这并非“钻空子”,而是法律分类处理的常态。

把所有“看不顺眼”的事都打包给赔钱,短期解气,长期则会让规则失去边界。

索赔清单为何全被打回:举证责任与风险自负

家属的索赔项目看起来很齐,但齐不等于能获支持。死亡赔偿金等属于“基础项目”,前提仍是责任成立。若责任无法成立,项目再多也只是“列单”,不会生效。另一方面,成年人在自我决定的高风险或不确定行为中,本就承担一定程度的“自甘风险”。当场景缺乏强制、诱骗等恶性因素,且对方已履行救助义务时,举证责任就更难搬动。 这也提醒公众:情绪与正义是两件事。把“道德好恶”当“法律因果”,很容易在法庭门口吃“闭门羹”。要想赢,就得为自己的主张储备足够的“硬核票据”,而不是只把“合理怀疑”反复打磨成“坚定立场”。