官方辟谣-25岁女子公园自缢身亡后续-生前系自由职业-已排除刑事案件

简析“成都龙泉驿玉石公园自缢”警情通报,澄清职业谣言,拆解遗书与视频回溯的定性逻辑,并给出舆论传播与媒体书写的边界与改进建议。

芊芊龍

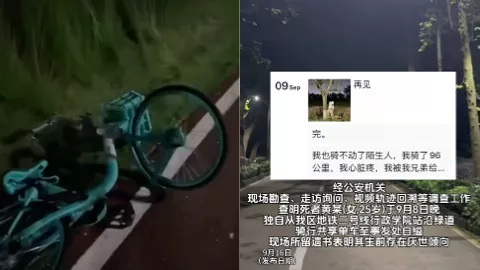

成都龙泉驿玉石公园自缢通报-已排除刑事案件

警方通报的关键信息很凝练:地点在玉石公园,时间锁定到凌晨时段,法医与勘验程序到位,结论为自缢死亡,明确排除刑事案件。相比网传情绪化表述,这份口径的关键词是“证据链完整、性质明晰”。它告诉我们两件事:一是这并非社会治安案件,二是后续讨论应从公共叙事实体转向心理支持与舆论治理,别在“阴谋论”的循环里自转。 从传播学视角看,官方通报给出了“止谣坐标”,但仍挡不住“拼图式猜测”。越是发生在公共空间的个案,越会触发“围观解读再围观”的放大效应。

信息透明是一回事,把事实与情绪分轨又是另一回事。

自由职业身份澄清-辟谣外卖骑手传言

警方同步澄清死者生前系自由职业,否认“外卖骑手”等标签。这一步很关键:舆论喜欢给个体套职业叙事,方便撬动宏大主题,但一旦标签错误,结论立刻跑偏。职业错置不仅制造想象的“因果”,还会让真实群体被“替身伤害”。 与其把故事往“群像悲情”上牵,不如先承认“个体处境”的复杂性:自由职业不等于稳定,也不等于困境,更不能被拿来充当万能解释器。求真第一步,就是把多余的戏删掉,把无端的想象收回。

现场取证要点-遗书视频回溯与定性逻辑

通报提到遗书与视频轨迹,这其实是定性关键。遗书提供主观指向,视频还原客观路径,两者叠加,才能支持“自行选择、排除他害”的判断。很多人质疑“凭什么就能排除刑案”,答案恰在这些程序化要素里:无他人接触迹象、时间线闭合、物证与痕迹吻合。 也要看到,警方在公开层面只给结论要点,不会把细枝末节搬上台面。这不是“隐瞒”,而是出于隐私保护与避免二次伤害。真正负责的报道,是在已知边界内讲透逻辑,而不是在未知细节上做“文学加工”。

舆论扩散路径-网传信息如何混淆视听

这起事件的谣与真往往只差一个词:把“自由职业”听成“送外卖”,把“现场”理解成“长期工作地”,把“凌晨发现”推断为“夜班下线”。当“相似词”占领注意力,叙事就会被偷梁换柱。此时最有效的自救,是为每条转发附上时间、地点、信息源类型三件套,否则好心转发变成了二次污染。 有黑子网用户说得直白:少当“细节补全家”,多做“事实搬运工”。把“已排除刑案”的结论放在醒目位置,把“未证实”的猜测收回抽屉,这比花式感叹更能减少误伤。

公众关切与媒体书写-悲剧报道的边界与建议

公众对“为什么”天然好奇,但并非所有“为什么”都能在通报里找到。对家属而言,最需要的是空间与尊重对旁观者而言,最能做的是停止猎奇、停止二次传播涉及身份线索的图片与语音。媒体与自媒体若真想做“社会价值”,请把笔墨放在两处:一是如何更友好地提供心理支持路径,二是如何科普求助的门牌号码与求助时机。