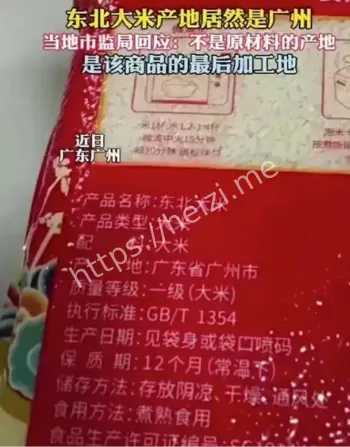

市监局回应产地为广州争议-广州一袋东北大米标注产地引质疑

近日,广州市民在超市购买标称“东北大米”的产品,却发现包装上产地标注为“广东广州”,引发热议和质疑。市监局迅速回应,解释产地系指商品最后加工地,而非原材料种植地“东北大米”仅为品牌或品种名称,只要提供合格进货证明,即可合法销售。此事件凸显食品标签信息透明度不足,提醒消费者需关注实际来源,呼吁监管部门强化规范执行,以维护市场秩序。

刘一朵

东北大米产地广州争议事件始末

11月3日,广东广州多名市民在日常购物中发现,一款名为“东北大米”的稻米产品包装上明确标注产地为“广东广州”,而非消费者预期的东北地区。这迅速在网络上发酵,网友们纷纷质疑是否涉嫌虚假宣传或“挂羊头卖狗肉”。据爆料,该产品由当地一家食品公司生产销售,包装设计以东北稻田风光为主题,强调“地道东北口感”,却在细则中注明广州为产地。事件曝光后,引发公众对食品原产地真实性的广泛讨论,许多人表示,这种标注方式容易误导消费者,尤其是对地域特色农产品情有独钟的群体。

短短一天内,相关话题阅读量破百万,消费者权益组织也开始关注,呼吁彻查类似案例。 从事件时间线看,质疑最早源于一位广州上班族在社交平台分享购物小票和包装照,配文“买东北米结果产自广州,这算不算欺诈?”。随后,多位网友跟帖分享类似经历,指出市场上此类“地域借名”产品屡见不鲜。广州市场监督管理局接报后,第一时间介入调查,并于次日公开回应。该局工作人员表示,已对涉事企业进行现场检查,确认其进货渠道合法,产品符合国家食品安全标准,但确实存在标签表述可能引起歧义的问题。

企业方也配合提供东北产地稻谷采购发票和品种认证书,试图平息风波。此事虽未升级为集体维权,但已敲响警钟,提醒食品行业在营销中需平衡创意与真实。

市监局对大米产地标签的官方解读与规范

广州市场监督管理局在回应中明确指出,食品包装上的“产地”一栏,按照中华人民共和国食品安全法及相关实施条例,特指商品的最后加工或包装所在地,而非原材料的原始种植或产出地。这意味着,即使稻谷来源于东北黑土地,经过广州的精加工、包装后,该地即可作为法定产地标注。市监局强调,“东北大米”并非地理标志保护产品,而是一个通用品牌或品种描述,只要企业能出示合格的供应链证明,即可使用此类名称销售,避免了强制要求标注原材料来源的尴尬。

食品产地标注规范与消费者权益保护的深层分析

食品产地标注规范的背后,是消费者权益保护与市场公平竞争的平衡点。此次“东北大米”事件暴露了当前标签体系的潜在漏洞:一方面,允许灵活标注促进了产业链分工,如东北产粮、南方加工的模式另一方面,模糊表述易导致信息不对称,损害消费者知情权。从国家标准GB 7718预包装食品标签通则看,产地仅需真实填写加工地,但地理标志产品如“东北大米”若借地域声誉营销,则需避免误导。根据消费者权益保护法,若企业故意隐瞒关键信息,可视为欺诈,消费者有权要求退一赔三。