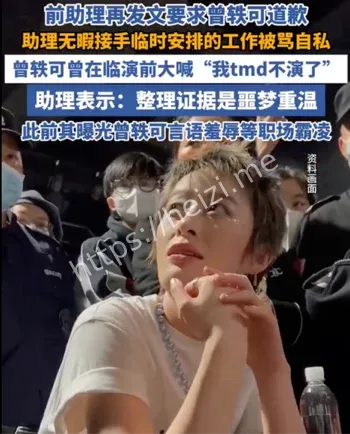

曾轶可前助理-称整理证据是重温噩梦-发文要求曾轶可道歉

前助理两连发控诉,称合作期遭情绪失控与言语羞辱,曝光东京演出争执证据当事艺人未正式回应。本文按时间线复盘,解析“待命边界”“演出突发”,并给出职场维权与取证要点。

真优美

爆料时间线与核心指控

11月17日,昵称为@Cccccccr4 的账号自称曾为工作人员,发长文称在合作期间多次遭遇情绪失控、公开言语羞辱与威胁,指派“主动私联粉丝”、要求“24小时待命”等安排,认定为职场霸凌。 11月18日,该账号再次发声,要求当事人道歉,并贴出“东京演出现场骂助理”为“自私”以及“临演前喊不演”的截图,表示整理证据是噩梦重温。以上均为其个人陈述与影像材料呈现,尚待更多当事方回应与核验。

“24小时待命”的岗位边界

演出行业高强度是真相,但“随叫随到”不等于“无条件可支配”。从劳动合规看,岗位职责需可量化,紧急呼叫须建立“等级时限补偿”的闭环从团队沟通看,临演前的压强极高,更要清楚“谁决策、谁背书、谁善后”。若把“敬业”与“无限责任”画等号,一旦情绪外溢,最先受损的就是执行端。

东京演出争执的现场难题

爆料方晒出“现场骂人”与“临演前不演”的证据图,呈现的是临门一脚的崩点:行程压缩、设备或返听问题、跨境沟通延迟,都可能叠加成引爆线。公众最在意两件事:其一,是否存在公开羞辱与人身攻击其二,是否以职业标准处理突发例如谁来按SOP降噪、谁来安抚观众与甲方。无论情绪多汹涌,台前职业性与台后尊重,都是最低配置。

职场霸凌如何认定与取证

并非所有“吵架”都构成霸凌,司法与仲裁侧重“持续性、单向性、侮辱性、胁迫性”证据链。可操作清单包括:保留工作群聊天记录、排班与指令台账、语音与现场录音、出差与加班工时表、医疗或心理咨询就诊凭据、当事人及目击者证言。路径上可先内部申诉和HR核查,再视情启动劳动仲裁或民事维权若涉及人身伤害与公然侮辱,可同步咨询律师评估是否走刑事或治安程序。

公众情绪、品牌合作与回应模板

当职场纠纷进入公共舆论,品牌最关心“可解释性与可修复性”。理想的回应模板是“三步走”:事实复核时间点与角色职责对齐,立刻止损向受影响员工致歉、提供补救与心理支持,制度升级梳理出差强度、连轴工时、临演SOP与反职霸机制。对艺人团队而言,情绪管理培训与现场指挥权划分,比任何一句“我脾气不太好”更有说服力。

从个案到行业的自救术

把冲突留在后台,把专业留在台上,是演出行业的共识。避免“崩点”的可复制做法:排练与彩排预案双轨、经纪与舞台经理“红黄灯机制”、演出当日的“情绪协调官”,以及“演出取消延演”标准话术。比起热搜,团队更需要一支能在高噪音里保持冷静的“小型应急指挥部”。