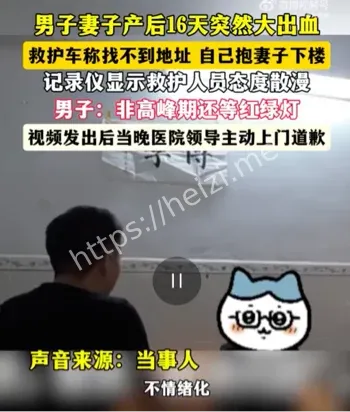

女子产后大出血-遇救护人员态度散漫-医院登门致歉

深圳一女子产后突发大出血,120接警后被质疑处置迟缓与路口等待,家属自述“找不到地址、自己抱妻下楼”。院方连夜上门致歉并提出整改。我们复盘时间线,拆解急救流程、定位难点与改进清单。

燕儿

时间线复盘与关键争议长尾:120响应速度与处置节奏

产后第16天,女子突发大出血,家属第一时间拨打120。接线询问病情时长不算久,但到场的救护人员被记录仪拍到“动作慢、语气淡”,现场沟通像是“日常体检”而非“紧急出血”。此后,转运途中出现“非高峰期等红灯”的画面,被网友解读为不够紧迫。家属补充称救护车绕路,定位不准,最终还是他亲自把妻子抱下楼,争分夺秒的张力瞬间把舆情点燃。

等红灯该不停吗长尾:道路优先权与急救风险平衡

“明明是急救,为什么不一脚油门冲过去?”很多围观者提出质疑。现实是,特种车辆通过路口确有优先规则,但也要确保“安全可通行”。救护车闯灯不是“免死金牌”,一旦视线盲区或对向来车反应不及,后果可能二次伤害。理想状态是鸣笛减速确认后安全通过若驾驶员现场评估为不可控风险,短暂停车并快速协调也可成立。问题的焦点不在“闯不闯”,而在“是否有明确的风险评估与沟通”,以及“整个链条是否呈现出紧迫一致”。

“找不到地址”为何常见长尾:小区迷宫与定位盲区

急救绕路并非罕见:新旧小区并存、相似楼栋、无电梯单元、封闭栅栏、门禁密码、夜间照明不足,任何一个环节都可能把“最后100米”拖成“关键10分钟”。更要命的是,电话里“楼下超市旁边那栋”“进来就看到的门”这种描述,在地图上是“无坐标的热情”。最佳实践是:接线时让家属提供门牌号、楼栋单元、最近明显地标并指派一名接应者在路口等候调度端同步推送楼盘内道路示意上车前先设定“楼下集合点”,把“抱人下楼”这步前置,别让医护在迷宫打转。

院方致歉与整改清单长尾:从态度改到流程

视频曝光当晚,医院领导上门致歉并提出整改方案:一是驾驶与急救双岗培训,明确路口通过的标准口令与手势二是定位系统升级,接入更细颗粒的道路数据与小区楼栋库三是随车“患者接应SOP”,包括电话复拨、短信定位、路口接应、门禁协调四是记录仪回放机制,事后复盘不少于两级审核五是绩效与考核挂钩,把“反应时、到达率、沟通质量”纳入量化。道歉可以是姿态,但改进必须是动作,舆论真正要的不是“拍胸脯”,而是“改清单”。

产后大出血科普长尾:识别信号与家庭自救SOP

产后16天仍可能出现迟发性大出血,警报信号包括:恶露突然增多伴鲜红、血块频出、头晕脸白、心慌出汗、腹部坠痛。家庭SOP要记住:一,迅速平躺并抬高下肢,避免奔跑与上下楼剧烈移动二,冷敷小腹,以止血收缩为目的,勿热敷三,准备身份证、就诊卡、既往病历与用药清单四,拨打急救电话时说明“产后出血、已出现头晕或血块”,这是调度分级的重要依据五,安排一人下楼接应,一人陪护记录症状时间点。救护车不是魔毯,家庭的前置动作,能把“黄金十分钟”变成“有效十分钟”。

情绪之外的制度进阶长尾:从“态度问题”到“系统问题”

医护的语气与动作会直接影响家属体感,但真正决定生死的,往往是制度的缝隙:地图数据不精、调度话术不一、培训周期不足、绩效指标偏向“完好车况”而忽略“沟通质量”。这类事件的价值在于倒逼系统升级,让“标准作业”覆盖到“最后100米”。当舆论的高压锅把问题逼出来,下一步就该进入“流程常态化”。我们需要的不是一次怒火后的沉寂,而是一整套“可复制的改进”。