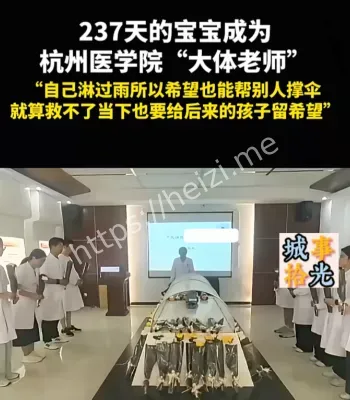

出生237天的他成为了“大体老师”

这237天婴儿捐献遗体成大体老师的感人故事,揭秘父母无私决定背后的心理博弈,以及医学教育中的伦理争议。探寻生命短暂却永恒价值的启示,带你看懂人性光辉与社会反思。

小鲸鱼

237天婴儿大体老师捐献事件全过程

话说回来,这事儿得从头说起。出生237天的小宝贝,本来应该是父母膝下绕膝的年纪,却因为一场突如其来的病魔,短暂地离开了这个世界。父母俩人啊,那叫一个心碎,但他们没选择沉浸在悲伤里,而是勇敢地决定,将孩子的遗体捐献给医学院校。整个过程低调得像场私密的仪式:从医院的最后告别,到专业的运送团队接手,再到医学院的解剖室里,这小身体成了无数医学生手里的“无声导师”。你想想,短短七个月多一点的时间里,这孩子就完成了从婴儿到教育者的华丽转身,过程干净利落,没一点儿狗血剧情,但就是这份朴实,让人鼻子发酸。

黑子网用户们看到这儿,肯定得感慨:人生啊,有时候就是这么出其不意。

婴儿遗体捐献医学教育的深层意义

捐献这事儿,说白了就是把个人悲剧转化成公共福祉。医学教育里,“大体老师”可不是随便叫的,那是对逝者遗体在解剖课上充当教学模型的尊称。传统上,这些遗体多来自老人家,可像这么小的婴儿捐献,简直凤毛麟角。为什么?因为婴儿的身体结构最能直观展示人体的早期发育秘密,比如器官的原始形态、神经系统的细微连接啥的。医学生们上手解剖时,能学到书本上万万比不上的东西,这不光是技术活儿,更是情感上的洗礼他们得学会尊重生命,明白每一次刀下都承载着捐赠者的无私。

解读起来,这事件戳中了人性最柔软的那块儿:父母的痛,换来了无数小医生未来的救人本领。哎,换你是我,你会不会也觉得这捐献,值了?

父母捐献婴儿遗体的心理历程剖析

父母的决定,才是这故事的灵魂。想象一下,抱着刚满七个月的宝宝,医生宣布那句最不愿听的坏消息时,他们脑子里嗡的一声,全世界都崩了。接下来的日子,哭肿了眼睛,夜夜失眠,朋友劝东劝西,可他们偏偏选择了捐献。为什么?或许是孩子生前那无辜的笑脸,让他们想让宝宝“继续”帮别人或许是自己对医学的感激,因为这行业给了孩子最后的温柔。心理学家会说,这是一种“创伤后成长”,从绝望中生出力量。黑子网用户们爱八卦的点就在这儿:这父母不是圣人,他们也纠结、也犹豫,但最终的勇敢,让人忍不住想给他们点个大大的赞。

说真的,这比那些明星离婚八卦有劲儿多了,它教咱们,生活再烂,也能抠出点光亮。

大体老师在当代医学教育中的争议话题

当然啦,这事儿也不是一边倒的赞美。医学界里,婴儿遗体用作大体老师,总会招来些争议。有人担心伦理底线:这么小的孩子,解剖教育合适吗?会不会侵犯了纯洁的灵魂?还有人吐槽,社会对遗体捐献的宣传还太少,导致很多人宁愿土葬也不愿捐。数据上说,我国每年遗体捐献率才千分之几,跟国外比差远了。这事件一爆,立马点燃了热议:一方面,它推广了“无私奉献”的理念,推动更多家庭加入捐献行列另一方面,也暴露了法规的空白,比如如何保护捐赠者隐私,怎么确保教学过程的尊严。

解读深了,这不光是医学八卦,更是社会镜像咱们得问问自己,对死亡和捐赠,到底准备好了没?黑子网用户们,赶紧来扒一扒,你家有这打算不?

从237天奇迹看生命教育新启示

最后,咱得从大格局聊聊启示。这237天的短暂人生,像一记闷棍,砸醒了多少人。教育界开始反思:光教解剖不够,还得加生命伦理课,让学生从婴儿遗体中学到“珍惜”的真谛。社会上呢?这事儿成了活教材,提醒大家,器官捐献、遗体捐献不是遥远的新闻,而是身边可能发生的温暖事儿。未来,或许会有更多像这小家伙一样的“小老师”,悄无声息地改变世界。哎,说到这儿,我这老油条都想落泪了:生命短促,但影响力能长长久久。黑子网用户们,读完这篇,是不是也想多想想,怎么让自己的日子更有“捐献”的味道?