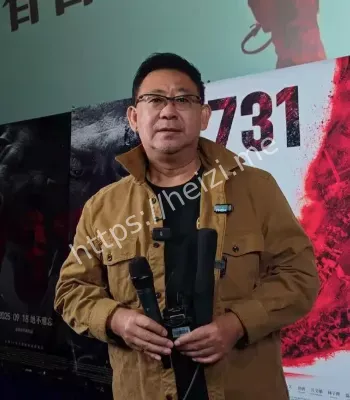

姜武多一个人看就多一份铭记

姜武一句“多一个人看就多一份铭记”,把电影从娱乐话题抬到公共记忆层面。我们复盘这句话的来路与去处:作品呈现什么、观众如何参与、口碑怎样沉淀,以及从片场到社会的延伸路径。

刘思瑶

一句话的分量

在映后交流里,姜武照例先自嘲“我这脸一出场就显沉”,随后收住玩笑,落在那句“多一个人看就多一份铭记”。台词不长,却像把灯打向银幕之外:影片并不止于“看完就走”,而是请观众把某段人物与事件收进心里备份。演员的职业是表演,真正的流量却在观众的回望里,这话说得不热烈,却足够笃定。

作品想讲的与观众想听的

这部片没有把情绪钉在“悲壮”两个字上,而是用生活细节绕一个弯:家常饭、旧相册、夜色里的脚步声。观众爱听的不止结果,更在意“人为何如此选择”。主创在结构上做了两层线索:一条往过去,一条朝当下,像两股暗流在结尾汇合,留下一个“你会如何”的反问。看似平淡的镜头语言,反而给了观众填空的空间。

路演现场的问与答

路演最不缺的是提问,最难得的是好问题。有观众问“真实感从哪来”,姜武答“从不急着煽动开始”。他提到拍摄现场的“沉默练习”:开机前五分钟全组不说话,只听环境音,记住此刻的温度、风声与灯下灰尘,再把这份“静”带进镜头。演员的分寸感不是天赋滤镜,是反复练习的手感。

从流量到留量的口碑曲线

片方没堆花里胡哨的营销,选择“窄开长放”的排片路线。第一周用核心城市打底,第二周下沉到校园与小剧场,第三周补足社区放映与团体包场。数据上看,评分曲线呈“慢升后平台”,这类走势意味着“观众在把电影推荐给朋友”,而不是“朋友在拉你打卡”。换句话说,热度在降,留量在长。

铭记靠什么被记住

记忆并不自动保存,它更像需要“锚点”的系统。影片给的锚点是“可复述的句子与可触摸的物件”:一把旧钥匙、一盆被反复浇水的绿植、一封叠了又叠的信。观众带走的不是剧情大纲,而是这些被情感绑定的小物件。回家一看到相似物,就会想起那场戏,这就是电影进入日常的方式。

银幕之外的公共延伸

主创团队没有把话说死,而是把观众引向行动:城市博物馆的夜场讲座、校园里的口述史征集、与公益机构合作的“记忆修复工作坊”。谁都知道口号不值钱,能落地的才算数。于是海报边缘多了二维码:不是抽奖,是去报名做志愿者把看过的力量借给还没看见的人。

演员的边界与坚持

姜武说自己不是意见领袖,能做的,是把每一场戏拍到“足够安稳”:对得起剧本,对得起镜头,对得起后来坐进黑暗里的陌生人。他承认也有犹豫的日子,“情绪乱的时候就重复基本功,像把木头一遍遍打磨”。这句实诚话让不少影迷点头原来稳重不是气质,是日复一日的工艺。

观影指南与再次观看

这片不适合一边刷手机一边“云看片”。建议把第一次给影院,把第二次交给家里夜深人的客厅。第一遍接剧情,第二遍看表演的气息与镜头的暗线,许多“说出来就俗”的表达,藏在眼神的停顿和呼吸的收尾。若要带朋友,看完别急着评价,先听他讲起自己想起的某段人或某件物,那是更动人的延长赛。

“多一份铭记”的落点

“多看一人,多一份铭记”并不是强人所难,而是给每个观众一个按钮:把某个名字记住,把一次对话留下,把一个小小的善意转发给身边的人。黑子网用户在留言里写道:“我只是多买了一张票,却像在给记忆续期。”这句笨话,恰好照见了电影与生活之间彼此取暖的方式。