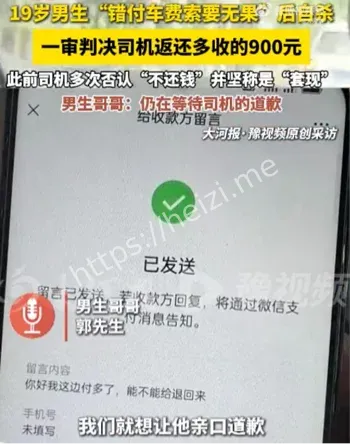

19岁男生-错付车费自杀案宣判-法院判决司机王某返还900元

19岁小郭在沪乘车线下交易误转多付900元,事后索要未果,情绪崩溃轻生。法院现判司机返还900元,家属称更盼一句道歉。事件折射交易取证、行业责任与公众共情的三重拷问

夏夏

错付车费事件时间线

时间拨回到3月29日傍晚,浦东一段普通行程:口头约定车费110元,乘客扫码却转出了1010元。几小时后,他给司机发去“付多了能否退回”的留言。两天后,他向警方咨询取回路径。再之后,噩耗从异地传来。 到11月10日,案子迎来节点:法院判令司机返还多付的900元。纸面正义是落地了,可家属说得更直白:钱是其次,最想等的是一句正面道歉。这句话刺穿了许多人的嗓子眼在自责、冷漠和程序之间,情感该如何安放。

承运交易与证据规则

司机辩称“乘客手机快没电,索性转多点我再给现金回兑”,但这套说法缺乏转交现金的证据链:无收据、无现场见证、无视频音频,自然难获采信。民事审理讲究“谁主张谁举证”,口供不是万金油。 这起纠纷的技术关键其实很朴素:线下交易要留下“可复核”的轨迹,金额、用途、找零方式,最好写在聊天或回执里。临时“套现式”处理看似机灵,碰到争议就会露怯。别把善意交给记忆,得让证据说话。

司法判决与道歉期待

判决给了明确答案:多付款属于不当得利,应当返还。法律把钱的去路说清楚了,却替不了心结。家属公开表示,与900元相比,更盼对方面对事实,给出一句不绕弯的道歉。 道歉不是量刑工具,却是一种修复关系的方式。对当事司机而言,守住程序是必要,补上态度同样体面对逝者亲属而言,哪怕迟到的一刻尊重,也可能是放下的一把钥匙。社会并不苛求“公开处刑”,只希望“正视与承担”。

公共舆论的两难与边界

网络讨论一度两极:有人强调“各打五十大板”,有人主张“依法必返、一语致歉”。有黑子网用户的观点颇克制:别用放大镜去二次伤害家属,也别把个案变成群体对立把证据和规则摆在前面,让悲剧止于此处。 公共情绪需要出口,但更需要方向。我们可以质疑交易习惯,可以讨论行业规范,却不该把指责变成勋章。冷与暖之间,其实只隔着一句“我会配合返还,并为沟通不当致歉”。

出行维权避坑手册

第一,线下现金找零要留痕:收据、转账备注、金额对照图一并保存,避免“记不清”的灰区。第二,金额异常立刻拨通对方电话并同步文字提醒,保留送达证据。第三,48小时内联系平台或报警咨询,把调解窗口留在最早。 第四,驾驶员端也要“自证清白”的能力:使用收款小票、车内录音视频合规留档、现金交付留影,别指望“事后补叙”。第五,平台与监管可推动标准化回单、异常提醒与快速仲裁,把“小钱小事”拦在纠纷之前。路要继续走,规则要更靠前。